quinta-feira, dezembro 03, 2020

Giscard

quarta-feira, dezembro 02, 2020

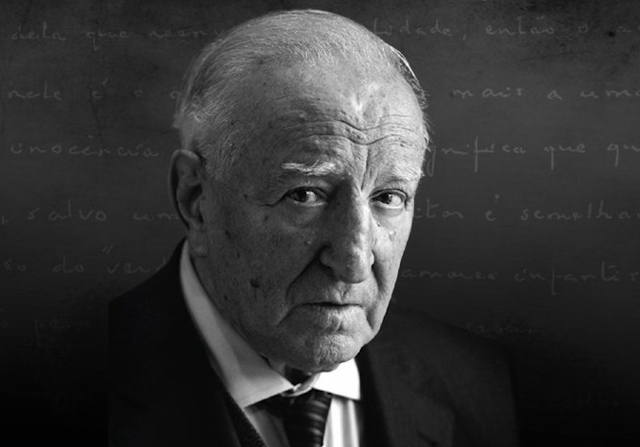

Pé ante pé

Vale a pena olhar para trás, observar com atenção o percurso que foi fazendo, num ritmo de quem só dava um passo após ter firmado bem o anterior, depois de ter a certeza do que tinha acabado: de fazer, de dizer, de escrever. Foi assim a obra de Eduardo Lourenço.

terça-feira, dezembro 01, 2020

Em Paris, com Eduardo Lourenço (3)

Ao tempo em que dirigia a delegação em Paris da Fundação Calouste Gulbenkian, João Pedro Garcia organizou um interessante ciclo de conferências sobre a Europa. Figuras portuguesas e francesas diversas intervieram nessas jornadas, sempre muito concorridas, nos tempos em que a antiga residência de Gulbenkian na avenue d’Iéna acolhia esses eventos,

Em Paris, com Eduardo Lourenço (2)

A sala estava cheia, quer pelo interesse no intelectual francófono, um homem já idoso, com voz forte e presença imponente, mas também para ouvir Lourenço, que os portugueses “viciados” nas sessões da Gulbenkian e muitos “lusófilos” muito apreciavam. Prometia ser uma bela sessão.

Começou o homem do Caribe. E fê-lo lindamente, de improviso, arrebatando a sala. Passou mesmo o limite de tempo que lhe era destinado. A seu lado, Eduardo Lourenço ouvia-o com visível interesse. Sentado em frente a ambos, na primeira fila (alguma vantagem haveria em ser embaixador...), notei que Lourenço passou os dedos, por mais de uma vez, por algumas folhas que tinha diante de si.

E chegou o momento de Eduardo Lourenço falar. Começou por referir-se ao que tinha acabado de ouvir, citando dois livros do orador, elogiando a sua notável prestação. E, depois, no excelente francês que era o seu, disse mais ou menos isto: “Eu tinha-me preparado para vos falar sobre o tema que, a ambos, hoje aqui nos convocou. Tinha mesmo escrito um texto, para vos ler. Mas ao ouvir o que, de magnífico, nos trouxe o meu colega de painel, surgiram-me novas ideias e decidi dispensar a leitura desse texto. E, tal como ele fez, vou-vos falar livremente sobre o assunto.”

E falou. Durante bem mais de meia hora, de improviso, num francês de estilo, a que o sotaque beirão dava uma nota curiosa, Eduardo Lourenço encheu a sala de erudição e encheu-nos, a todos os portugueses que por ali tinham o privilégio de estar, de um imenso orgulho por termos como compatriota uma figura daquele calibre.

Em Paris, com Eduardo Lourenço (1)

Um dia, ao tempo que era embaixador em França, decidi organizar um jantar em honra de Eduardo Lourenço. Por uma qualquer razão, estavam também nesse jantar, recordo bem, Vasco Graça Moura e Guilherme de Oliveira Martins.

O jantar estava marcado para as oito e meia, mas o convidado principal atrasou-se. Já se aproximavam as nove horas quando, afogueado, o Eduardo chegou, pedindo imensas desculpas. E explicando a razão do atraso.

Tinha ido a um estúdio de cinema, em Saint Denis, na periferia de Paris, onde Manuel de Oliveira estava a filmar uma obra, ali tendo construído, em cenário, uma rua do Porto. E apanhara imenso trânsito no regresso, de táxi.

Perguntei a Eduardo Lourenço o motivo da deslocação ao local das filmagens. Fora para estar com Oliveira? Alguma curiosidade de ver a rodagem o filme?

Íamos na sala, a caminho da mesa de jantar, quando o Eduardo me puxou pelo braço, baixou a voz e fez uma confissão: “Vou-lhe contar por que é que fui!” E deu uma gargalhada marota, de que quem o conhecia se lembra bem. “É que eu sabia que o Oliveira tinha no filme a Jeanne Moreau e a Claudia Cardinalle. Ora dei comigo a pensar que esta era uma boa oportunidade de, por uma vez, conhecer aquelas duas mulheres, duas belezas do meu tempo. E, como tinha algumas horas, meti-me a caminho e fui ao estúdio”. “E esteve com elas?”, perguntei-lhe, já meio invejoso. “Qual quê! Quando lá cheguei já tinham saído. Acabei por pagar uma conta calada de táxi e, ainda por cima, chego atrasado ao seu jantar. Desculpe-me, sim?”

Lourenço

1º de Dezembro

Há oito anos, a pedido do "Expresso", no dia 1° de dezembro de 2012, escrevi este texto. Reproduzo-o agora, concordando comigo:

segunda-feira, novembro 30, 2020

Um pedido de desculpas

Depois do que temos visto nos últimos tempos por aí, acho que o país já devia ter formulado um pedido de desculpas a António Marinho Pinto, por ter frequentemente considerado populistas muitas das suas posições.

domingo, novembro 29, 2020

Santarém e o Brasil

Foi interessante e bastante divertido o debate promovido em Santarém, na redação do semanário “O Mirante”, sobre as relações entre Portugal e o Brasil, a pretexto dos 500 anos da morte, naquela cidade, de Pedro Álvares Cabral.

Israel, o Irão e a arma nuclear

Na passada semana, durante o programa “Observare”, na TVI 24, ao selecionar o chamado “prémio guerra”, destaquei um bombardeamento israelita feito, dias antes, à Síria, num setor onde, segundo alguns meios americanos, Damasco beneficiaria de cooperação militar iraniana. Essas ações foram levadas a cabo em áreas dos Montes Golan, grande parte dos quais é hoje ocupada por Israel, à revelia de resoluções das Nações Unidas, que sempre reconheceram esse território como sendo sírio.

Na ocasião, referi que me parecia que este podia ser um sinal de que Israel poderia ser tentado, nos próximos tempos, isto é, até ao final da administração Trump, a efetuar algumas ações militares contra o Irão.

Ora parece haver hoje fortes indícios de que Israel poderá estar por detrás do assassinato do cientista iraniano, que estaria ligado ao programa nuclear iraniano, ocorrido imediatamente depois. Não quero “ser bruxo”, mas...

O mundo vive preocupado com a possibilidade do Irão poder vir a ter acesso à arma nuclear. Por essa razão, no termo da administração Obama, juntamente com três países europeus (Reino Unido, França e Alemanha), os EUA chegaram a um acordo com o Irão sobre a matéria. Com Trump, Washington dissociou-se desse acordo, estando para saber-se se Biden irá retomá-lo.

Israel protestou sempre contra esse acordo feito com o Irão. A legitimidade política de Tel-Aviv nesta matéria é, contudo, muito limitada. Toda a gente sabe que Israel tem armas nucleares, que não é por acaso que o país não subscreve o Tratado de Não-Proliferação Nuclear e que, até hoje, continua a impedir a Agência Internacional de Energia Atómica de controlar o seu território.

Israel não quer que o Irão tenha a bomba nuclear, mas não dispensa ter a sua.

“Observare”

Esta semana, por razões excecionais, não tivemos o “Observare”, o programa de relações internacionais, na noite de sábado da TVI 24.

sábado, novembro 28, 2020

Calendários

Nas redes sociais, aquele tipo de imagens, em substituição das infernais “florzinhas”, servem de cenário para tiradas filosóficas foleiras, a armar ao profundo, frequentemente com erros ortográficos. Às vezes, vêm acompanhadas de canções brasileiras delicodices, de romantismo saloio.

Mas é um belo calendário, este que me ofereceram! Como não tenho onde o pôr, não sei o que hei-de fazer com ele!

Nos últimos anos, os calendários deixaram de estar na moda. Hoje, um amigo “da tropa”, mandou-me, num anexo a um email, o da “Playboy” para o próximo ano. O conteúdo é o expectável, com cada mês a ser melhor do que o outro, induzindo um embaraço numa escolha que, afinal, para o bem ou para o mal, não temos de fazer.

Confesso que tenho uma certa nostalgia do tempo em que não se ia uma garagem sem encontrar, na parede, o clássico calendário da “Pirelli”. Confortava sempre muito o camionista que trazemos escondido dentro de nós...

Quem se lembra?

Esta pintura de parede, feita há 44 anos, ainda há menos de uma década podia ser vista numa parede da minha rua. Lembrei-me disto neste fim de semana do Congresso do PCP.

sexta-feira, novembro 27, 2020

Mudanças na Constituição

quinta-feira, novembro 26, 2020

A biblioteca gourmet

quarta-feira, novembro 25, 2020

Eu e Maradona

Na vida, tive sempre bastante dificuldade para conseguir explicar às pessoas que era capaz de passar horas a jogar bilhar livre ou ping-pong (agora, diz-se ténis de mesa, eu sei, mas continuo a dizer ping-pong) sem contar pontos, apenas pelo prazer de tentar fazer uma boa carambola ou puxar bem uma bola. Verdade seja que raramente encontrei parceiros para essa minha estranha forma de estar nos jogos.

Uma presidência diferente

No imaginário português, as presidências europeias - e já houve três, desde a nossa entrada para as instituições comunitárias - ficaram ligadas à ideia de um corrupio de políticos estrangeiros a visitarem o país, de governantes lusos a presidirem a reuniões em Bruxelas, de declarações sonantes, em vozes portuguesas, em nome dos parceiros.

terça-feira, novembro 24, 2020

Olá, António!

Não sei bem quantos andares eram, mas nunca menos de 14 ou 15, talvez mais. Pela regular avaria dos elevadores naquele prédio de Luanda, éramos muitas vezes obrigados a subi-los a pé, para ir jantar a casa da Élia (que saudades, não é?).

segunda-feira, novembro 23, 2020

A Índia e a Europa

Tão divertido!

domingo, novembro 22, 2020

A louça do padre Domingos

Acabo de saber que um dos leitores fiéis deste espaço teve um acidente e partiu a bacia. Nada de grave, que uns tempos de repouso não cure.

Observare

Pode ver o programa aqui.

Chover no molhado

Um blogue com poucos ou nenhuns visitantes, onde nenhuma alma caridosa faz o menor comentário, com uma agenda que “não interessa nem ao menino jesus”, continua a produzir por aí incessantes textos. Até aqui, tudo bem: há quem escreva para a gaveta, para o ego e viva feliz assim. O tal blogue tem, porém, ao seu serviço, um fâmulo, com escasso jeito para o manejo da língua portuguesa e com frequentes calinadas na escrita, o qual, não devendo ter mais nada para fazer ou sendo pago para isso, passa os dias a enviar-me essas anónimas peças, em jeito de comentários, sempre a despropósito, aos posts deste espaço, seja qual for o assunto que eu aqui aborde. Às vezes, pelo meio, mete uns insultos, sempre em linguagem rasca. Como também já houve por ali algumas ameaças, decidi que era necessário fazer alguma coisa: fui ver o IP da origem, que nos referencia com muita exatidão a área, tendo já feito a devida participação às relevantes autoridades, as quais, em devido tempo, lá irão bater à porta desse corajoso anónimo. Note-se que esses textos, por aqui, sem uma única exceção, têm sempre como destino imediato o lixo, nem sequer me dando ao trabalho de abrir os links, porque “já sei do que a casa gasta”. Acho interessante o esforço dessa gente, embora debalde, porque nunca, em tempo algum, darei alguma vez acolhimento a tão sulfurosa prosa. Mas podem continuar a mandar: clicar na pequeno sinal, com a imagem de um caixote do lixo, que surge ao lado dos comentários, e que manda aqueles textos para a origem do esgoto de onde nunca deveriam ter saído, não me demora sequer um segundo.

sábado, novembro 21, 2020

Tempos de pandemia

João Flores

Reformados ao café

Há dias, fui jantar ao que julgo ser o último restaurante de Lisboa em que ainda se serve, se pedido, um café feito em balão. Ainda sou do tempo em que, por ali, não havia sequer café “expresso”.

sexta-feira, novembro 20, 2020

Rudy Giuliani

Não, não vou colocar aqui a fotografia do advogado de Trump, Rudy Giuliani, com o suor tingido pela tinta do cabelo, como muita imprensa está hoje a fazer, um pouco por todo o mundo. A baixeza que a utilização dessas imagens representa coloca quem recorre a esse expediente ao nível de Trump e dos seus sequazes, de que Giuliani é um dos expoentes notórios.

quinta-feira, novembro 19, 2020

“The Crown”

A série “The Crown”, de que agora passaram mais dez episódios na Netflix, tem um imenso e perverso defeito. Ao dar um tom de verosimilhança a cenas que mais não são do que um mero produto de ficção, esses filmes podem levar os espetadores incautos a tomarem por verdadeiro o que mais não é do que uma mera suposição, por muito imaginativa que esta seja, sobre o caráter das pessoas ali retratadas, sobre a plausibilidade das cenas e diálogos apresentados. Para quem não possa ter tido acesso a outras fontes de informação, a rainha Isabel II ou o seu marido, o príncipe Carlos ou Margareth Thatcher, a princesa Ana ou Diana Spencer, são “mesmo assim”, comportaram-se “dessa maneira”, tanto mais que os filmes, para credibilizarem os seus argumentos, colam factos verdadeiros com outros totalmente inventados, à luz da criatividade dos escribas do “script”. E, deste modo, na cabeça de milhões de visualizadores da série, tudo isso passa logo a ser “História”. Por muito bem construída que a série esteja, um seu espetador mais atento deve ter sempre a consciência de que aquilo a que está a assistir não é um documentário e que há um elevadíssimo grau de arbítrio interpretativo - e, às vezes, claramente preconceituoso - no modo como a família real britânica e outras figuras surgem caricaturadas. No sentido positivo ou negativo, note-se.

quarta-feira, novembro 18, 2020

A Europa é isto

Só quem for ingénuo, ou quiser fazer-se passar por tal, pode dizer-se surpreendido com o bloqueio colocado por dois governos ao acordo que pode permitir um importante, e inédito, desembolso financeiro com origem na União Europeia, com vista a ajudar os Estados membros a enfrentarem o surto pandémico que está a devastar as suas economias.

terça-feira, novembro 17, 2020

Gaimusho

segunda-feira, novembro 16, 2020

A ver se

domingo, novembro 15, 2020

Blogue da semana

O blogue “Delito de Opinião” é, reconhecidamente, uma referência nacional no mundo da blogosfera. Contemporâneo deste bem mais modesto e artesanal “Duas ou Três Coisas” (ambos nasceram no início de 2009), o “Delito” é um blogue coletivo com larga e sustentada audiência.

Hoje, o “Delito” teve um gesto de simpatia, pela tecla de Alexandre Guerra (também autor de um interessante blogue dedicado à temática internacional, chamado “O Diplomata”, criado em 2007), para com este espaço. Fico muito grato.

O soberano

Trump é um ilusionista. Mantém-nos entretidos com "números" diários. A imprensa odeia-o mas segue-o caninamente. Trump, que não é ...