Não se sabe quem é o autor deste relato, que foi republicado no jornal moçambicano “Savana”. A pedido de um amigo, fiz várias diligências para tentar colocar um nome junto ao texto. Todas as diligências se revelaram infrutíferas. Por isso, não estimulo “bitaites” a este respeito, mas agradecia muiti se alguém tivesse certezas a revelar.

Aqui fica o artigo, com a introdução do jornal e o texto:

Quando Samora zangou com Gonçalves Pereira

Escrito por Delsio

Sexta, 27 Julho 2012 16:47

Mão amiga fez-nos chegar o texto que hoje reproduzimos, no que poderia ser um “caso de estudo” nas academias de Relações Internacionais do nosso país, como o poderia ser o famoso abraço de Samora e Ronald Reagan junto à lareira do Salão Oval da Casa Branca e que mudou radicalmente o relacionamento entre os dois países, ou ainda o longo passeio pelos jardins presidenciais de Bucareste com Elena Ceacescu de que resultou o megalómano projecto dos 400 mil hectares.

Infelizmente as academias (salvo raras e honrosas excepções) não estudam estes “casos”porque continuam presas às verdades oficiais que falam mais alto que a investigação e a integridade académica, como aliás nos tem sido mostrado na versão que querem que acreditemos dos 50 anos do movimento pelo libertação de Moçambique e para a qual têm sido cooptados todos e tudo.

O texto, escrito à altura por um jovem diplomata luso, devidamente identificado pelo jornal, reflecte claramente as clivagens que se viviam na altura entre Moçambique e Portugal, quando por exemplo se questionava se um presidente de Lisboa devia ou não depositar uma coroa de flores na Praça dos Heróis e quando as redacções mais incorformistas continuavam – acima das razões de Estado – a apelidar Eanes de “fascista” e a fazer a colagem da sua imagem de óculos escuros com o tristemente célebre general Augusto Pinochet. O título original do texto é “O Exorcismo” pelo que a presente titulagem e subtítulos são da responsabilidade do jornal, assim como as notas avulsas.

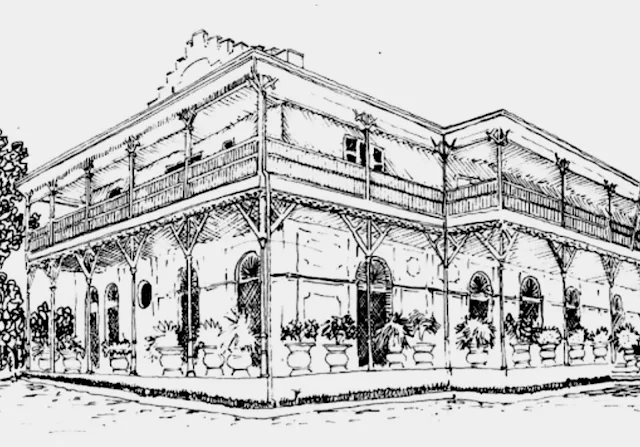

“Caminhámos lentamente pela alameda do Palácio da Ponta Vermelha.

Levaram-nos para o vasto salão de reuniões. Era o primeiro encontro das duas delegações, encontro alargado (25 de Novembro de 1981). Seríamos uns cinquenta de cada lado. No centro da longa mesa, face ao Presidente de Portugal, Samora resplandecia, os olhos redondos e muito abertos, percorriam e prescutavam os circunstantes, com um brilho alegre. A contrastar com esta exuberância, a seu lado, sentava-se com ar distante e frio, Chissano, no seu modo e configuração de príncipe.

Samora, sempre a sorrir, deixou cair o silêncio que impôs pelos olhos e fitando Ramalho Eanes interpelou-o em tom jovial: “cá, como em Portugal, quando se encontra um amigo, pergunta-se, então como está tudo lá por casa?”

O General, na sua maneira sizuda, fez uma exposição sucinta e incisiva da situação portuguesa. Quando se calou Samora abanou de vagar a cabeça.

“Pois a mim parece-me que as coisas por lá não andam nada bem, mesmo nada bem. Os Partidos não se entendem entre si, dentro dos Partidos reinam as maiores desavenças e ninguém respeita o Presidente da República. Eu quando ando por aí a viajar e me perguntam “como vão as coisas lá por casa do teu patrão? “não tenho outro remédio senão dizer que andam mal, mesmo muito mal. E não me agrada nada ter que confessar isso porque, sabe Senhor Presidente, sempre se faz gosto na casa do patrão ....”

Não se ficou por aqui. Durante meia hora desenvolveu o tema.

Eu que detesto escândalos públicos comecei a sentir cólicas, receoso que o ministro dos Negócios Estrangeiros, mais visado por representar ali o Governo AD, se levantasse e saísse.

O Presidente no seu feitio ponderado, na sua maneira de reagir lenta, matreiramente não interrompeu as diatribes inconvenientes de Samora. Só muito mais tarde, no final das conversações, disse a Machel que escutara com muita atenção os comentários sobre Portugal. Que da boca de outro Chefe de Estado seriam inaceitáveis, uma interferência aberta nos assuntos internos portugueses, mas que tais palavras vindas dum Presidente de Moçambique só quereriam por certo significar fraternidade e reflectir as relações muito íntimas entre os dois Países. Além disso e para futuro, ficávamos nós livres para falar com idêntica franqueza das questões internas moçambicanas. Mas isto só foi dito muito mais tarde. Por ora, Machel falava, falava, desancava os políticos como que a justificar, a contrário, a bondade do regime da Frelimo. Dizia muitas verdades mas ultrapassava as conveniências. E o André Gonçalves Pereira, combativo, temperamental, agitava-se, remexia-se cada vez mais impaciente.

A dada altura não se conteve e interrompeu Machel, “Mas porque não vem o Senhor Presidente a Portugal ver com os seus próprios olhos, ver como a realidade é diferente do que pensa?”

Oh sacrilégio! Como ousava um simples Ministro cortar a palavra a um Chefe de Estado, ao “grande-chefe”? “Aquele monhé, vai pagar-mas” terá pensado Machel.

Não o mostrou porém naquele momento, guardou para mais tarde a punição. Por ora ignorou, distraiu a assistência, entornando propositadamente um copo de água. Acorreram, solícitos, vários Ministros moçambicanos que limparam a água derramada, substituíram o copo e garrafa enquanto Samora conversava para o lado com Chissano. Novo silêncio, e Machel circula à vista pela assistência suspensa daqueles olhos brilhantes. Devagar, a mostrar os dentes brancos num grande sorriso, afirma “vocês, portugueses, devem-me muito dinheiro! ...”

Pânico nos corações! Que mais teríamos nós que ouvir?

Mas o histrião, após saborear por uns momentos a expectativa levantada, explica que nas visitas que se seguiriam, Zâmbia, Tanzânia, nos haviam de perguntar, logo à saída do avião, onde estava o vinho do Samora.

“É o vosso vinho, fui eu que os ensinei a apreciá-lo!” Conclui.

“Sim, sim, ainda me lembra quando levei a primeira caixa de Rosé ao Nyerere. Imaginem pôs-se-me a bebê-lo por um copo de plástico! Fui logo comprar-lhe um serviço de copos de cristal Laroche e estive a explicar-lhe para que servia cada um, explicitou Machel, levantando um dedo e baixando-o, numa forma crescente de domínio sobre todos nós, magia e fascínio.

“Até que o Nyerere, acabada a lição me perguntou - Oh Samora, tu antes da guerra eras cozinheiro? - Oh Nyerere, eu não, porque me perguntas isso? - Oh Samora, se não eras cozinheiro, como sabes tu todas estas coisas? - Então, Nyerere, foram os portugueses que me ensinaram! - Ah, os portugueses ensinaram-te coisas dessas, Oh Samora? A nós os ingleses nunca ensinaram nada da vida deles ! ... “

Era a viragem do Cabo, Machel tornava-se mais vivo, mais intenso, batia com a ponta do dedo bem esticado na mesa, enquanto nos lembrava a obra gigantesca, cultural e humana, que deixámos em África. Parecia dizer-nos “então já se esqueceram?” E recordáva-nos que éramos um cimento, que éramos responsáveis pela herança que também deixáramos em Moçambique, língua, sentimentos, maneira de ser. Que tínhamos tanta ou mais obrigação do que os moçambicanos de defender esse património. “Isto aqui é uma ilha de português num oceano de países de língua inglesa, mas eu, eu não os deixo falar inglês da fronteira para cá, sou uma sentinela a defender os valores que são os Vossos!” E por tanto tempo quanto antes nos achincalhara, Machel exaltou as nossas virtudes, a nossa História com verve e talento. Gonçalves Pereira tinha o queixo encostado à mão, fitava-o intensamente, dominado pela qualidade única capaz de o submeter, a inteligência.

Mas logo nessa noite Machel haveria de começar a tirar desforra da ousadia do Ministro português. No decurso do banquete de Estado chamou o Aquino Bragança, responsável pela Cultura(nr:Aquino era um assessor informal do presidente mas nunca desempenhou qualquer cargo ligado à Cultura), que parecia desempenhar também junto dele as funções de bufão. O homem pequenino, gordo, despenteado foi plantado por detrás da cadeira do presidente e obrigado a contar aquela história do preto que colocado perante o dilema e a necessidade de eliminar uma cobra(capelo) ou um monhé, matou este último.

E goês é o Aquino Bragança como assim o é Gonçalves Pereira.

O programa da visita foi-se desdobrando, a monumentalidade de Cahora Bassa, a magia da Ilha de Moçambique, e com ela se acelerou o ritmo interior de Machel.

No último dia Eanes entregou-lhe a espada de Marechal. Foi no grande salão da Ponta Vermelha. Uma banda fez evoluções militares em frente de Samora e dos Ministros que são Coronéis e envergavam uniformes de gala verdes, com muitos galões, com muitos dourados e tricórnios emplumados. Os Ministros brancos sugeriam personagens de opereta, sobretudo quando se juntaram ao coral que Samora liderava, entoando Kanimambo, Kanimanbo, tão africano, tão natural na boca dos pretos, tão artificial nos Ministros brancos e indianos.

Saboreei o maquiavélico Veloso naqueles trajes de aparato. Vinha-me à ideia o encontro da Isabel Gaivão, mulher dele, quando na praia, num desafio gratuito e demagógico, apresentou a sogra a um primo, sublinhando “a mãe de meu marido, que é uma camponesa de Mangualde”. E logo o primo que entendeu a agressão - “que engraçado até rimava se você acrescentasse que a sua Avó é a Condessa de Mangualde...”

Bebeu-se champanhe nos jardins. Samora bebeu muito, no entusiasmo de celebrar aquele acontecimento cheio de simbolismo. Portugal entregava-lhe a espada. Era como o coroamento da vitória!

O banquete de retribuição de Eanes teve lugar no Hotel Polana. Trezentos convidados alinhavam-se nos braços que se estendiam perpendiculares à mesa presidêncial.

Samora voltou a beber, desta vez, do tal Rosé. Quando se levantou para responder ao discurso do Presidente português estava em plena euforia, pôs de lado o texto que lhe haviam metido nas mãos e lançou-se à desfilada no meandro de ideias e sentimentos, que o agitavam.

Voltou a fustigar os políticos portugueses para exaltar os militares, disse a Eanes que eles, sim, eles é que se amavam porque tinham sofrido a lutar uns com os outros na gloriosa batalha que conduziu à independência de Moçambique e à queda do fascismo.” E que faziam então os políticos, esses que agora estão em posições de destaque, que faziam então durante os anos de fascismo, enquanto nós lutávamos, sofríamos e morríamos? Pois é, alguns eram porta-vozes do Governo de Lisboa nas Nações Unidas!” (nr: Gonçalves Pereira tinha estado como jovem advogado na Missão Portuguesa em Nova Iorque no consulado de Salazar).

E ei-lo que pára e se debruça para mirar o Gonçalves Pereira, sentado umas cadeiras adiante. “E outros fugiram para Inglaterra e refugiaram-se em confortáveis cátedras universitárias.” De novo se detém, procura na assistência o Embaixador de Portugal e fita longamente José Cutileiro. “E outros, os diplomatas a roçar as calças pelas cadeiras de Embaixadas longínquas e confortáveis.”Desta feita busca e fita com vagar António Vaz Pereira, ex-Embaixador no Maputo e agora Director Geral dos Negócios Políticos do MNE. Fala depois em leis “Dura lex, como é o resto oh Senhor Professor? “pergunta, todo inclinado, ao Gonçalves Pereira, numa voz cortante e atrevida. O Ministro de novo fascinado pelo exercício de retórica, suspende a observação e responde irónico mas obediente “sed lex”. À medida que Samora ia cada vez mais longe, descia na sala um silêncio mortal, cobertura da indignação dos portugueses e do embaraço dos moçambicanos que empalidecidos, cabeças baixas se iam enfiando debaixo da mesa.

Reagiu o Gomes, o Senhor Gomes dos Estaleiros de Viana do Castelo, poderoso armador. Vinha como um dos convidados especiais do Eanes, por certo apoiante generoso da CNARPE e simultaneamente activo empresário ansioso por estabelecer cooperação com Maputo no ramo das pescas. Já me chamara a atenção entre a massa parda da comitiva. Haviam-me divertido os seus constantes salamaleques, os seus extremosos cuidados com a Presidenta, apreciara a vivacidade constante na forma de abordar e requestar, todo ele mesuras e simpatia para os moçambicanos, num jeito de exemplar caixeiro viajante. Atarracado e rude nos seus fatos dum castanho indeciso, a contrastar com gravatas vermelhas lavradas e brilhantes, o Senhor Gomes exibia nos gestos, no sotaque, na exuberância, todo o casticismo minhoto.

No banquete, assim como crescia a diatribe de Samora, assim aumentavam os sinais de inquietação do Senhor Gomes. Ao contrário da pose petrificada dos outros todos, a sua cabeça girava em todas as direcções, as suas mãos encrespavam-se, sentia o insulto, temia pelos negócios tão auspiciosamente encetados. Ei-lo que explode, o bom minhoto. Em carregado sotaque tripeiro, no colorido linguajar da Ribeira exclama alto e a bom som “O filha da puta do preto está-nos a foder a vida!” Só o sector longínquo em que sentava o ouviu mas ninguém tugiu nem mugiu.

Samora não escutou o protesto. Depois dumas valentes pancadas nas costas de Manuela Eanes, que lhe estremeceram o penteado armado, - “ E tu, Manuela, espelho das virtudes das bravas Mulheres portuguesas” Machel encerrou o discurso.

Foi numa atmosfera de gelo que se levantaram e passaram ao salão onde se servia o café. Eu quedei-me no átrio, a digerir a indignação.

Lá dentro Samora voltou a implicar com o André Gonçalves Pereira que calmamente lhe disse que não viera para dar lições mas também não estava ali para os receber.

“Eu prendo-o” exaltou-se Samora e num repelão em grandes passadas foi-se para o canto oposto do salão.

A Presidenta, quebradas que estavam todas as barreiras, à beira do desespero, invocava lastimosa o socorro do marido — “António, António, vem cá!” —. Mas já Machel voltava conciliador da outra ponta do salão.

“Oh, Doutor, eu não o prendo, Moçambique é um país livre, não se prendem os que discordam, eu até não o considero um fascista, senão nem lhe falava, nem o tinha querido cá!“ — Gonçalves Pereira ainda lhe disse a rematar “Eu até ficaria muito grato se o Senhor Presidente me prendesse seria uma forma de me imortalizar na história dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros!”

A atmosfera tornava-se insuportável. Os Presidentes atravessaram os salões do Polana até ao átrio, seguidos pela multidão dos convidados num silêncio pesado. Já no pórtico do Hotel enquanto se aguardavam os carros e a chuva caía lenta e grossa, Samora com o mesmo tom sempre timbrado de energia pôs-se a chamar pelo nosso Embaixador - “Cutileiro, Cutileiro, onde estás tu? “ — “ Aqui, Senhor Presidente, respondeu-lhe ele, lá duma das pontas do grupo — “Aposto que não gostastes do que eu disse” — “O Senhor Presidente diz o que melhor lhe parece “— “Mas tu, Cutileiro, dizes mentiras de Moçambique para Portugal!...”

Foi uma noite de vigília. Gonçalves Pereira e os outros Ministros telefonavam para o Francisco Balsemão e discutiam o encerramento da viagem. Faria de Oliveira dava conselhos de tecnocrata a quem o destino vestira o jaquetão do Governo, Nandim de Carvalho mostrava o ventre rotundo e disparava graças·pesadas, o Gomes de Pinho filosofava suavemente. O Gonçalves Pereira estava só, ele mais essa arte que é a Política.

Eanes deixou-os sofrer, nem uma palavra até alta madrugada quando mandou recado a avisar que estava a contactar Machel no sentido de que fossem pedidas desculpas pelos incidentes da véspera.

De manhã cedo começaram a aparecer, um após outro, emissários de Samora, progressivamente de grau mais elevado, a apresentar desculpas pelo sucedido. A todos respondeu Gonçalves Pereira que não o haviam ofendido logo que não tinham desculpas a pedir-lhe nem ele a dar-lhas.

Eram já 9 horas da manhã quando Samora se decidiu pedir ele mesmo desculpas, mas o encontro seria na casa em que se hospedava Eanes. Ninguém assistiu ao “tête-à-tête” entre o nosso Ministro e o Presidente de Moçambique.

Estávamos cá em baixo no hall quando os vimos descer a escada de braço dado.

Propositadamente Samora deteve-se no meio do nosso grupo e fez o seu número, no momento exacto com a mesma maestria, o mesmo calor com que ofendera. Ali a bom som, no seu grande sorriso afirmou a Gonçalves Pereira que o considerava um talentoso Ministro dos Negócios Estrangeiros, que Sá Carneiro fora um dos mais brilhantes homens de Estado desta geração; que ficava à espera, para muito breve, duma visita do Primeiro Ministro Balsemão.

Assistira a um dos mais originais episódios possíveis em relações internacionais. Mas é que não fora apenas um acontecimento próprio das relações entre Estados. Fora sim, e sobretudo um ritual de exorcismo dos demónios do passado, que se agitavam tanto em nós como nos moçambicanos.

Samora fora o sacerdote dos passes mágicos. Eles magoaram, beiraram o insulto e a humilhação mas ao partirmos não eram esses os sentimentos que levávamos. Era como a estranha sensação de se ter atravessado uma borrasca para se chegar à manhã límpida e calma. Os recalques estavam lavados, a desconfiança banida, os sentimentos purificados e os fantasmas expulsos.

Foi exorcismo, umbanda, macumba porque atravessámos o fogo e não nos queimámos. Não ficou nem a vergonha da humilhação, nem a dor do insulto. Trouxemos; antes nos corações o orgulho de como uma Nação grande e jovem estava para sempre ligada a nós e por nós fora construída!”