Seguidores

Se quiser ser informado sobre os novos textos publicados no blogue, coloque o seu email

sábado, dezembro 21, 2019

“Crónicas”

Intervenção que fiz na sessão de lançamento do livro “Crónicas”, de Nuno Brederode Santos, editado pela Cotovia e pela Imprensa Nacional, na Câmara Municipal de Lisboa. Pode ler aqui.

sexta-feira, dezembro 20, 2019

Nuno Brederode Santos

Hoje, é lançado o livro com as crónicas que Nuno Brederode Santos publicou no Expresso, de 1974 a 2001.

Leiam este seu auto-retrato delicioso:

Leiam este seu auto-retrato delicioso:

quinta-feira, dezembro 19, 2019

Carlos Moedas

A entrada de Carlos Moedas no Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian é uma excelente noticia.

Moedas foi um ótimo comissário europeu e seguramente trará à instituição uma rica e interessante vivência internacional. A Gulbenkian continua assim a provar que tem um apurado critério nas escolhas para a sua Administração.

A Gulbenkian não é “nossa”, é uma instituição independente, sendo que é precisamente essa capacidade de se manter independente, escapando a ser “infetada” pelos ciclos políticos, que tem sido, ao longo das suas décadas de existência, precisamente a chave do seu sucesso. E esse seu sucesso é, como hoje parece mais do que óbvio, do interesse coletivo do país.

quarta-feira, dezembro 18, 2019

RTP

Comunicado do Conselho Geral Independente

O Conselho Geral Independente da RTP (CGI) manifesta a sua profunda preocupação pela situação recentemente criada na empresa, que levou a que Direção de Informação da televisão da RTP tenha posto o seu lugar à disposição do Conselho de Administração.

O CGI considera que o trabalho desenvolvido pela Direção de Informação correspondeu às linhas de orientação estratégicas que, a seu tempo, o CGI definiu para o serviço público de informação televisiva.

Ao longo de 2019, a informação da RTP distinguiu-se pela independência, equilíbrio e neutralidade informativa. A preocupação com estes valores assumida pela Direção de Informação foi manifesta na exemplar cobertura das campanhas eleitorais de 2019.

Não compete ao CGI, nos termos da Lei da Televisão, pronunciar-se sobre “matérias que envolvam autonomia e responsabilidade editorial pela informação”, competência que “pertence, direta e exclusivamente, ao diretor de informação”. Cabe-lhe, todavia, assegurar que a informação da RTP se adequa, com rigor, às linhas de orientação estratégica que definiu, numa das quais se defende uma informação “independente de todo o tipo de poderes” e “tendo como base critérios editoriais rigorosos e eticamente irrepreensíveis, sem concessões ao populismo mediático”.

O CGI espera que o Conselho de Administração possa propor, com celeridade e no interesse da empresa, uma nova Direção de Informação que mantenha, no essencial, a orientação que a anterior Direção vinha a seguir, a qual correspondeu ao modelo de serviço público definido pela Lei da Televisão.

O CGI considera desejável que a nova direção de informação a ser empossada estruture, da forma mais adequada à execução rigorosa do seu projeto informativo, os mecanismos internos que garantam unidade e coerência da estrutura de informação, e evitem situações fortemente lesivas da RTP, como as que recentemente tiveram lugar.

Fernando Lemos

Quando conheci Fernando Lemos, numa noite em casa do nosso cônsul geral em S. Paulo, Luis Barreira de Sousa, ele já tinha 80 anos. Eu era mais um dos, seguramente muitos, embaixadores portugueses que tinham passado pelo Brasil, desde que ele aí se instalara, em 1953. Alguns terá conhecido, outros não. Durante um jantar, falámos alguma coisa, de conhecimentos comuns, mas, para mim, soube-me a pouco a conversa com aquela que era uma figura mítica de um português no mundo das artes plásticas no Brasil. Em especial, para muita gente, na fotografia, onde ele era verdadeiramente genial. Fernando Lemos estava então já em cadeira de rodas, mas era uma figura vivíssima, com aquele humor ácido que os velhos sábios tendem a adquirir, depois de terem visto muita coisa e muita gente. Não vou fazer-lhe aqui o currículo, porque os jornais se encarregarão disso. Mas fica uma nota do seu desaparecimento, aos 93 anos de uma vida bem vivida, muito brasileira mas, também, bastante mais próxima de Portugal do que a maioria dos seus pares das artes que se fixam para sempre no estrangeiro.

O arbóreo do Natal

Disseram-me, há dias, que tinha morrido. O nome não vem ao caso. Mas logo me surgiu à memória a última conversa que tive com ele, há uns bons anos, numa rua de Vila Real, por esta altura do Natal.

Eu vinha dos lados da Gomes, pastelaria que é o lugar geométrico da cidade de quantos ali são do meu tempo. Avistei-o e tive, já perceberão porquê, uma reação de imediata precaução. É que estava perante um conhecido praticante da chamada conversa "arbórea".

Tenho o assunto, de há muito, bem estudado. A conversa "arbórea" é um estilo de expressão oral que se carateriza por uma deriva temática obsessiva e recorrente, sem pausas, que segue como os ramos de uma árvore, de onde surgem novas ramificações, as quais, por sua vez, se subdividem, quase sem fim. Fala de um assunto, passa a outro e é como as cerejas...

Lembro-me de que o meu interlocutor não desiludiu:

- Então, disseram-me que já saiu de Paris? Deixou-se de embaixadas, não é? Era tempo! Bela cidade, Paris! Sabe que tenho lá uma prima, que trabalha num banco. Nunca a encontrou? É de Justes, está casada com o Meireles, você é capaz de conhecer, é um homem da Régua que esteve num gabinete num governo do Soares. Você é amigo do Soares, não é? Como é que ele está de saúde? Tenho grande admiração por esse homem. Desde os tempos da oposição ao Salazar. Isso é que foram anos difíceis! Na oposição, trabalhei muito com o doutor Otílio, um grande democrata cá de Vila Real. Conheceu-o, não? Dizem que o filho dele faz agora um vinho muito bom, numa quinta que tem lá para o Douro. Por falar em Douro: você, que anda lá por Lisboa, sabe o que é que se passa com a Casa do Douro? É que não se percebe nada daquelas confusões! É como na política! Você acha que o Passos Coelho se aguenta? Olhe! Ainda ontem estive com o pai dele, uma jóia de pessoa, não desfazendo...

Um "arbóreo" raramente fecha o discurso, As mais das vezes, prossegue na sua imparável viagem pelas palavras, sem limites nem contenção. Só raros "arbóreos", no delírio quase intravável do seu curso verbal, regressam ao princípio de conversa.

Naquela tarde, com o frio do Marão a apertar, na esquina entre o ourives e o Euclides (só um vilarrealense sabe o que é isto), em frente ao Santoalha e ao antigo Rafael (já houve por ali um sinaleiro!), apenas o surgimento oportuno de outro conhecido me salvou. E o "arbóreo" lá desandou, em direção ao que, noutros tempos, foram o Zeca Martins e o Teixeira Pelado...

Mas isto já parece conversa de “arbóreo”! Boas Festas para todos!

terça-feira, dezembro 17, 2019

As horas

Hoje, tive um dia infernal de trabalho. Amanhã, a coisa vai pelo mesmo caminho, se bem que quinta- feira vá ser bem pior. Quando me reformar, já prometi que vou ter tempo para tudo e mais alguma coisa. Nessa altura, tenho de arranjar alguma coisa para fazer, para me entreter. É que (dizem!) é muito mau parar!

segunda-feira, dezembro 16, 2019

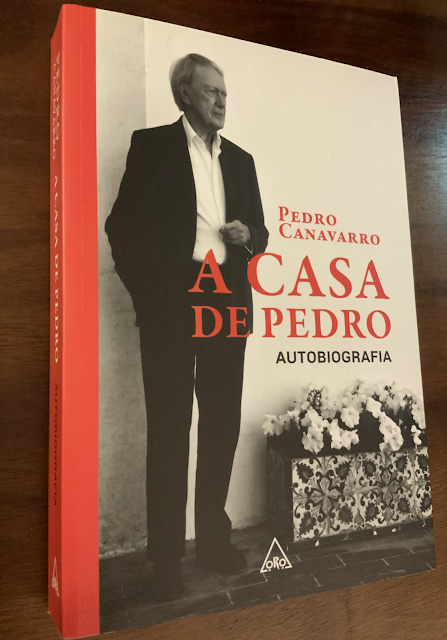

Pedro Canavarro

Gosto de biografias. E bastante das que são assinadas na primeira pessoa, de autobiografias. Já me aconteceu, aliás, ler algumas biografias que mais não eram do que “autobiografias” envergonhadas, a que terceiros haviam dado o nome e a pena (agora, a tecla), para fingir “distância”.

Há dias, deparei, numa livraria, com uma autobiografia de Pedro Canavarro. Trata-se de um livro bem escrito, com notas muito pessoais, de alguém que resolveu “pôr as cartas na mesa”, com rara franqueza. Um retrato de vida corajoso, de uma figura pública que, passados os 80 anos, decidiu não deixar nada do que considerava importante por dizer. Fá-lo com aquilo que foi sempre a elegância pessoal que, ao longo dos anos, lhe colamos à imagem, aqueles que com ele nos cruzámos, em diversas circunstâncias. No meu caso, apenas circunstancialmente.

Este livro acaba por ser um retrato, interessante e culto, de um certo Portugal. Nele surgem muitas pessoas que conhecemos, onde está plasmada uma certa época, em especial de Lisboa, que muitos de nós vivemos, de perto ou de longe. E, mais do que isso: estão presentes as ideias e perceções dessa época, que tendemos a esquecer.

Confesso que já não me recordava de que Pedro Canavarro havia sido presidente do PRD (Partido Renovador Democrático), mas lembrava-me bem de o ver como parlamentar europeu e, antes disso, como comissário da “XVII”, a interessante exposição sobre os Descobrimentos que, nos anos 80, constituiu um importante marco em Portugal.

Em Bornes de Aguiar, perto das Pedras Salgadas, terra do meu avô materno, existe um Solar dos Canavarros, edifício de que, por coincidência, vim a encontrar um dia uma aguarela, na residência da nossa embaixada em Londres. Terá alguma ligação à família nortenha de que Pedro Canavarro nos fala no seu livro?

Nele também se contam histórias e impressões de algum mundo onde a vida o levou, com o Japão a ocupar um lugar muito especial, por aí ter tido uma experiência universitária, que veio a criar-lhe uma permanente relação afetiva com o país. Tudo escrito, como referi, sempre com elegância e equilíbrio, por vezes até com alguma candura, para o país onde vivemos. É este tipo de livros, com visões pessoais mas muito informadas e cultas, que, no tempo de um quotidiano apressado e de notas instantâneas e perecíveis, no rolo compressor dos factos e das sombras que eles deixam, nos pode ajudar a fixar um pouco melhor a história recente deste país.

Nele também se contam histórias e impressões de algum mundo onde a vida o levou, com o Japão a ocupar um lugar muito especial, por aí ter tido uma experiência universitária, que veio a criar-lhe uma permanente relação afetiva com o país. Tudo escrito, como referi, sempre com elegância e equilíbrio, por vezes até com alguma candura, para o país onde vivemos. É este tipo de livros, com visões pessoais mas muito informadas e cultas, que, no tempo de um quotidiano apressado e de notas instantâneas e perecíveis, no rolo compressor dos factos e das sombras que eles deixam, nos pode ajudar a fixar um pouco melhor a história recente deste país.

Confesso que li, com gosto, a autobiografia de Pedro Canavarro.

“The Irishman”

Foi há dias. A reunião de trabalho estava a acabar, já em cima da hora de jantar. Todos os presentes, exceto eu, já tinham visto o “The Irishman”. Adiantei, sem grande convicção: “Se calhar, vou ver o filme hoje à noite!”. Alguém alertou: “Mas olhe que tem três horas e vinte!”. Quando me fui deitar, deliciado, o relógio já passava das quatro da matina. Bendita Netflix!

domingo, dezembro 15, 2019

Dave Allen

Dave Allen foi um humorista irlandês. Fez “stand-up comedy” (o “up” é um pouco forçado, porque quase sempre estava sentado numa cadeira, com um whisky ao lado, às vezes a fumar) e “sketches” televisivos em que a religião era um seu tema regular e favorito, sempre tratado de uma forma que o tornaria muito polémico.

Tinha sido na televisão norueguesa (ou seria sueca?, porque, nos meus tempos de Oslo, só havia esses dois canais) que eu tinha visto, pela primeira vez, programas de Allen. Fiquei, para sempre, um seu imenso fã.

Uma década depois, quando vivia em Londres, dei conta de que ele fazia um espetáculo num teatro e, claro, não o perdi. Diverti-me imenso, mas bastante menos do que aconteceu ontem, quando a sorte da vida me fez encontrar e poder rever no YouTube precisamente esse “show” londrino de 1993. É que, sendo Allen irlandês, com um inglês cerrado, eu não tinha então “apanhado”, com o barulho da sala e os aplausos, muitos dos seus magníficos trocadilhos. Agora, no ecrã, foi tudo muito mais fácil - e bem mais divertido. Depois, foi como as cerejas: descobri na net mais alguns episódios de Allen fui “por ali adiante”, até de madrugada. Há muito que não ria com tanto gosto em frente a um ecrã. Dave Allen morreu em 2005.

Vejam aqui o fabuloso primeiro “contacto” de Allen com deus, nestes seis minutos: aqui.

Maldade natalícia

Para minha surpresa, acabo de saber que o azevinho é, tempos de hoje, uma espécie fortemente protegida, que é em absoluto proibido cortar esses arbustos e, por essa razão, o hábito antigo de haver ramos dessa planta verde, com pequenas bagas vermelhas (encarnadas, em algumas casas), a decorar as mesas de Natal, já terá quase desaparecido. Confesso que, nos últimos anos, tinha andado distraído, porque não tinha notado o fim dessa bela tradição decorativa.

Na minha infância, o azevinho não faltava nunca nos Natais. E o seu uso, que me recorde, pelo menos uma vez, excedeu a mera ornamentação das mesas.

Foi em Viana do Castelo, em casa da minha avó paterna. Eu teria uns seis ou sete anos. Numa Consoada, com todos os tios e primos, e por uma circunstância que não vem ao caso, estava também por lá uma miúda, basicamente da nossa idade, com quem tínhamos uma relação que não era familiar. Por uma qualquer razão, mas que posso assegurar que nada tinha a ver com a ausência do parentesco, eu e os meus primos, que basicamente andávamos pela mesma faixa etária dela, tínhamos criado uma forte embirração com o feitio da rapariga. Por muito que os adultos tentassem que a juntássemos às nossas diversões dessa noite - creio que tudo se resumia ao jogo do rapa e ao loto, com pinhões à mistura - a miúda foi mantida afastada do nosso convívio.

A certa altura da noite, contudo, tudo parecia ir mudar: um de nós chamou por ela. A voz vinha do fundo de uma escada que ligava dois dos andares da casa. A luz por ali visível, por essa altura, era estranhamente escassa. A miúda, decerto encantada por ter sido convocada, finalmente, ao convívio do grupo da sua idade, que se juntava no andar de baixo da casa, desceu confiante os degraus, imagino que quase a correr.

A certo passo, contudo, tropeçou numa sediela (aquele fio quase incolor que serve para a pesca) estrategicamente estendida na escada e, desculpem-me agora a expressão popular, “esbardalhou-se”, sem apelo nem agravo, no patamar no fundo dos degraus.

A maldade, de que hoje assumo a minha quota-parte, com um remorso que regressa a mais de seis décadas atrás, não se ficou, contudo, por aqui. É que esse patamar tinha sido “almofadado” por nós com um “tapete” de azevinho, o tal arbusto hoje tão protegido e na altura tão vulgar. E, como sabe bem quem conhece a planta, esta é caraterizada por ter uns extremos afiados cujo impacto na pele está longe de ser a coisa mais simpática que pode acontecer a alguém. Ainda hoje me soa nos ouvidos o berreiro da miúda, queixando-se de nós, aliás com toda a razão. Estou certo que, pelo menos alguns de nós, levámos o devido castigo, talvez atenuado pela santidade da noite.

Não conheço os cânones temporais dos pecados, mas acho que tudo já prescreveu...

sábado, dezembro 14, 2019

Daquela janela

Estávamos numa janela larga, a olhar uma rua de Lisboa a que, no passado, tinha estado associada alguma História política e, a propósito já não sei bem de quê, alguém se lembrou de dizer: “Vocês já pensaram o que esta rua poderia contar, do que aqui já ocorreu, de quem por aqui passou, das tragédias e alegrias que aqui tiveram lugar?” Ninguém ficou muito impressionado com esta banalidade, aplicável a milhões de ruas do mundo.

A mim, contudo, trouxe-me à memória uma conversa que há muito tinha gravado, para sempre. Em Luanda, em inícios dos anos 80.

António Pinto da França, nosso embaixador em Angola, tinha convidado para jantar Victor Sá Machado, então administrador da Fundação Gulbenkian (da qual, mais tarde, viria a ser presidente) e que também já passara pelo MNE, como breve ministro no governo PS-CDS.

Era um homem agradável, bom contador de histórias, com um toque algo snobe que, no entanto, não diminuia uma cordialidade elegante. Nascido em Angola, sentia-se que tinha a África nos genes e na sua hierarquia de interesses, cabendo-lhe, aliás, na Fundação, esse pelouro de cooperação, de que falava com genuíno empenho.

A certo passo, fez- nos uma descrição de uma conversa a dois que tinha tido, em Maputo, com Samora Machel, semanas antes.

O presidente moçambicano era uma figura mercurial, no que tocava à sua maneira de se pronunciar sobre Portugal: tanto era capaz de gestos tocantes, que recuperavam emocionalmente a ligação histórica entre os povos dos dois países, como se podia sair com diatribes que relevavam da leitura mais ácida dos ressentimentos coloniais. Era um grande chefe africano, com a complexidade que esse conceito encerra, como Sá Machado reconhecia e nos descrevia, numa linguagem rica e interessante, durante esse dos muitos jantares que António Pinto da França transformava em belos e inesquecíveis momentos, na Angola em guerra civil nesses tempos.

Na conversa com Samora, terá vindo à baila a aventura da expansão, a viagem de circum-navegação da África, a ida à Índia, depois os caminhos até à Taprobana à China e ao Japão. Sá Machado teria habilmente respondido com a aventura única dessas viagens a alguns remoques ácidos de Machel sobre o nosso passado colonial. E, como nos contou, começou, a certa altura, a vê-lo fragilizar a deriva para a acrimónia histórico-política, ao ser enleado pelo relato da gesta do Gama. A figura do navegador parecia interessá-lo, mesmo fasciná-lo. Fez perguntas e comentários.

Sá Machado contou-nos que, a certa altura, se levantou da cadeira onde estava sentado e, aproximando-se de uma janela do gabinete de Machel, no Palácio da Ponta Vermelha, apontou para a vista do Oceano Índico que dali se vislumbrava e comentou:

“O Presidente já pensou, quando olha desta janela, que, um dia, ali em frente, por aquele mar, há uns séculos, passaram as naus do Vasco da Gama, uns barquitos frágeis, de madeira, a caminho da Índia?”

Machel terá ficado então muito sério, aproximou-se da janela, colocou as mãos no parapeito e ficou uns segundos a olhar o mar. Depois, voltou-se para Sá Machado, deu-lhe uma palmada num ombro e disse: “Tens razão! Fico a pensar nisso: o Vasco da Gama passou por ali! Nunca mais vou olhar o mar, daquela janela, da mesma maneira!”

sexta-feira, dezembro 13, 2019

O voto de ontem

Os britânicos, quer fossem a favor ou contra o Brexit, davam sinais de cansaço quanto ao prolongamento do tema na arena política e de que, a isso ter de acontecer, como tudo indicava que ia ser, que, ao menos, fosse “de vez“, sem mais delongas. Johnson propunha uma hipótese de solução simplista, com bastantes riscos e áreas “cinzentas”, mas que, para uma opinião pública exausta, tinha a vantagem de romper o impasse. Corbyn manteve-se sempre equívoco sobre aquilo que, afinal, mais preocupava o país, fugiu a enfrentar com clareza a questão e, ao invés, tentou levar o debate para um terreno ideológico visivelmente radical, que cedo se percebeu que tinha um apoio limitado. Um ganhou, o outro perdeu. É assim a vida.

A propósito do Brexit

Não quero correr o risco de ter de pagar “royalties” por citações de mim mesmo, mas gostava que relessem estes parágrafos de um texto que escrevi por aqui há poucos meses:

“Para quem não saiba - e isso pode ser interessante no contexto pós-Brexit -, muita da tradicional proximidade entre Lisboa e Londres esbateu-se fortemente após a nossa entrada nas então chamadas Comunidades Europeias, em 1986. Enquanto o Reino Unido continuava a ser um parceiro relutante do processo europeu, Portugal tentava dar um salto "centrípeto", colocando-se no eixo da União, com a deliberada intenção de evitar cair num novo ciclo de perifericidade na sua história contemporânea. Salvo o interesse em manter viva na Europa a relação transatlântica (o que, à época, partilhávamos com os Países Baixos), quase tudo nos começava a afastar dos britânicos. Ler isto pode não ser confortável para algumas pessoas, mas a verdade nem sempre nos pode agradar.

Mas será que a "mais velha aliança", no contexto da futura singularidade britânica perante a Europa dos 27, não tem condições para poder ter um novo fôlego? Não quero desiludir ninguém, mas direi que, naquilo que verdadeiramente nos importa no quadro externo, estamos estritamente ligados ao quadro europeu, que tanto nos condiciona como nos protege e amplifica a nossa capacidade de defesa de interesses. E que tudo o resto, podendo ser interessante de explorar no terreno bilateral, acabará por ter uma dimensão menor e residual. A menos que a União Europeia desapareça, bem entendido. Perguntam-me se ainda acredito na "mais velha aliança"? Acredito, tanto como os ingleses...”

Quando o mundo acordar...

A ruptura entre a URSS e a China, no pós-estalinismo, a “revolução cultural” e o culto de Mao, a que algum mundo ocidental em tempo de turbulência geracional foi sensível, somado à mudança geopolítica criada pelo reconhecimento da China de Beijing pela ONU - tudo isso suscitou, deste nosso lado do mundo, nos anos 50 a 70 do século passado, um surto de curiosidade sobre a República Popular da China.

Foram muitos os livros dos “sinólogos”, mais ou menos elaborados, que se esforçaram por nos ”traduzir” esse mundo estranho, misterioso e imenso, marcado por formas de comportamento, e até de medida do tempo histórico, muito diversas das nossas.

Para além da propaganda do maoísmo, do lado de cá interpretada como uma novidade revolucionária colorida e algo “naïf”, cheia de aforismos doutrinários, que uns achavam uma filosofia profunda e outros meras platitudes de banalidade, houve quem tentasse aprofundar a realidade chinesa.

K.S. Karol e Alain Peyerefitte foram, entre escassos outros, quem mais longe avançou nessa descriptagem da contemporaneidade do “império do meio”.

Ao retomar, num livro que ficou famoso, a frase atribuída a Napoleão - “quando a China acordar, o mundo tremerá” -, Peyrefitte terá sido talvez o mais pragmático “leitor” ocidental dessa nova China. Mas a sua lucidez não escapava, apesar de tudo, a uma caricatura, quase etno-antropológica, de um poder que, não tendo um tropismo externo agressivo, embora assustasse o seu “near abroad”, revelava uma postura internacional atípica, nomeadamente na seleção dos seus interlocutores ocidentais.

Entretido na Guerra Fria com a URSS, fica a ideia de que o Ocidente olhou como algo inócuas algumas iniciativas da política externa chinesa, nomeadamente em África, cuja lógica não era muito evidente e parecia relevar de um casuísmo de competição com Moscovo.

Pode imaginar- se que, para os “think tanks“ mais atentos, que alimentam de ideias os poderes ocidentais com expressão global, não tivesse passado despercebido o salto económico-financeiro que, em escassas dezenas de anos, a China tinha dado. Mas fica a sensação de que, por muito tempo, ela ia sendo vista por muitos apenas como um grande poder “benévolo”.

Com o colapso da URSS, os EUA terão sido os primeiros a perceber que estava ali o novo inimigo potencial, com Moscovo reduzido a adversário de segunda linha. Para a Europa, por muito tempo vidrada nos cifrões, a China era essencialmente um grande parceiro económico, face ao qual se via obrigada a deixar umas piedosas notas em matéria de Direitos Humanos, para salvar a sua face ética.

Um poder global não pode ser apenas económico, como a União Europeia bem o prova, pela negativa. Agora, a China arma-se como potência naval, vital para um poder que vive do comércio e importa o essencial da sua energia e outras matérias-primas, desenha a sua nova “rota da seda“ geopolítica e afirma-se em todos os fóruns relevantes.

O mundo demorou muito a acordar face à China, como se constatou no comunicado final da recente cimeira da NATO.

Os nossos brexistas

Será interessante saber se os portugueses que, no RU, verão o seu estatuto em forte risco com o Brexit, bem como os trabalhadores das nossas empresas que se preparam para sofrer as limitações nas exportações para aquele país, que põem em risco os seus empregos, partilham da satisfação que alguma direita lusa revela com a vitória de Boris Johnson.

A nova potência regional

Barack Obama chamou um dia “potência regional” à Rússia, uma expressão cujo impacto deve ter medido bem, porque, ao contrário do seu sucessor, ele conhece o peso das palavras. O antigo presidente queria significar que, não obstante se tratar de um poder nuclear, com forças convencionais nada desprezíveis, a potência sucessora da União Soviética sofre, nos tempos que correm, de fortes constrangimentos económicos e tecnológicos, que a colocam muito longe dos anos áureos em que se afirmava como um poder geopolítico global, concorrencial com os Estados Unidos, com uma forte capacidade de proselitismo, atração e influência. Acresce ainda, no caso da Rússia, ser atravessada por uma tendência demográfica trágica, que não parece facilmente reversível e pode ter consequências muito sérias no futuro do país.

A expressão de Obama, que encerrava uma inegável verdade, esconde, contudo, uma ironia: para “potência regional”, a nova Rússia de Vladimir Putin mostra uma vitalidade muito apreciável, uma capacidade de ser estrategicamente relevante no seu “near abroad” e mesmo, por vezes, de ir um pouco mais além, como se tem visto em alguns arroubos na Venezuela.

Não cabe aqui analisar o poder do “czar” desta nova Rússia, que dirige com mão forte e evidente apoio popular um país que continua a sentir-se muito maltratado pela História recente, que considera que os seus imediatos antecessores foram incapazes de negociar um final mais honroso para a clamorosa derrota sofrida na Guerra Fria.

O alargamento das fronteiras da NATO até uma escassa distância de Moscovo, bem como de uma União Europeia que integra hoje países que olham para a Rússia quase como um Estado inimigo, deu a Putin um argumento para testar as “linhas vermelhas” do mundo ocidental. A travagem da deriva ocidentalizante na Geórgia, a resposta firme ao “golpe de Estado” que a Europa e os EUA estimularam em Kiev, garantindo a retomada da Crimeia e o hábil “congelamento” do conflito no Donbass, suscitam hoje em alguns a dúvida sobre se o líder russo pode ser tentado a ir mais longe. Em particular nos Estados bálticos, essa questão está bem viva.

Se os vizinhos da Rússia tivessem votado nas eleições americanas, Hillary Clinton estaria hoje na Casa Branca. A disposição confrontacional face a Moscovo demonstrada pela antiga chefe da diplomacia de Obama era objeto de reverência e confiança em vários países que desconfiam da Rússia. Embora a bravata inicial de Trump face ao futuro da NATO tivesse tido uma forte regressão, a certeza no empenhamento absoluto de Washington no automatismo do tratado que leva o seu nome enfraqueceu bastante desde então. Para isso contribuiu ainda o mistério, que só a História um dia esclarecerá, sobre o que há de concreto na cumplicidade de Trump com Putin.

É dessa bizarra parceria que deriva a nova importância que Moscovo ganhou no Médio Oriente. Os erráticos movimentos dos americanos naquela região, a partir da confusa retirada do Iraque, concederam por ali à Rússia um papel nunca antes igualado, passando de quase simbólicos pontos de apoio militar a uma presença “on the ground“, com uma capacidade de interlocução fortíssima, sendo ela hoje o suporte e o garante do poder de Assad na Síria e um fator de ponderação incontornável para os americanos, em quaisquer movimentações de natureza militar que possam vir a pensar contra o Irão. Além disso, Moscovo, que sempre manteve um “jogo de sombras” nunca bem explicitado com Israel, conseguiu, depois de alguns equívocos, estranhamente ultrapassados, gizar uma relação operativa e funcional com a Turquia, que dia a dia se revela mais um “joker” dentro da NATO, onde aliás, também se encontra o seu adversário histórico, a Grécia ... com o qual a Rússia tem uma parceria privilegiada!

Tenho para mim que Barack Obama, quando chamou “potência regional” à Rússia não estava necessariamente a pensar no Médio Oriente, onde ela hoje distribui algumas cartas que usa como importantes trunfos no seu jogo de retoma de poder.

quinta-feira, dezembro 12, 2019

Parabéns, Presidente

Ao ler hoje os jornais (os que ainda sobram...), dei-me conta de que, desde este dia do ano e por algumas semanas, comungamos regularmente a mesma idade.

E pus-me a pensar que, ao longo dos já muitos anos em que nos conhecemos, em que estivemos bastantes vezes em polos bem opostos, em que tivemos mesmo alguns desencontros, em que talvez só por acaso tenhamos conjugado as nossas escolhas na urna do voto, em que nunca fomos íntimos, acabámos por criar, entre nós, uma relação que saiu da cordialidade para um terreno que me atrevo a colocar num registo de amizade.

É esse percurso, um caminho de uma convergência que, no fundo, se baseia no respeito por valores e princípios que sei, de ciência certa, que hoje temos como comuns, que me leva a ousar escrever-lhe, nesta data que espero seja para si e para os seus um dia feliz, uma mensagem pessoal muito simples: de agradecimento e de simpatia.

De agradecimento, pelo apaziguamento que a sua prestação à frente do país, que tão bem sabe encarnar e representar, conseguiu trazer a Portugal, na forma algo atípica como soube desenhar o seu modo de se ligar aos portugueses. Muitos podem não ter apreciado o estilo que imprimiu a alguns desses seus gestos e, aqui entre nós, algumas vezes também eu fui sensível a essas críticas.

Mas, contraditoriamente, é também nesses “erros” que assenta muita da simpatia que sinto pelo modo genuíno como tem atuado. E se há algo que gostava de destacar, agora que entramos num período do ano em que o isolamento dos que caíram fora da roda da sorte se torna mais chocante, esse é, precisamente, o sentido solidário que sempre demonstrou para com esse Portugal a quem o 25 de abril trouxe muito menos do que tínhamos sonhado.

Um forte abraço de parabéns pelo dia de hoje, caro Presidente.

quarta-feira, dezembro 11, 2019

O teatro da verdade

Há muitos anos, tive um chefe só com certezas: perante qualquer assunto, tinha sempre uma sólida opinião, que assumia com uma inabalável determinação. Porém, se as circunstâncias mudavam e, forçado pela realidade, se via obrigado a alterar o que pensava, era em absoluto incapaz de confessar que se tinha enganado. Afirmava a nova posição com total desplante, como se nunca tivesse dito algo diferente. E ai de quem tentasse sugerir que se estava a contradizer!

Quando passei pela política, aprendi que, por aí, a regra era exatamente a mesma. Raramente se ouve alguém dizer: "Enganei-me, procedi de forma errada e, porque aprendi com esses erros, vou de futuro fazer diferente". Um político que assim proceda teme que lhe seja atirado à cara que, afinal, era a oposição da época que tinha razão e que, se ele havia cometido então os erros que agora confessava, talvez não haja razões para o eleitorado voltar a confiar em que ele não venha a errar de novo no futuro. E, por isso, continuará, com a segurança de sempre, a dizer e a fazer coisas diferentes das que fez ou não fez no passado, mas sempre sem se retratar, como se nada tivesse ocorrido, incapaz de pedir desculpa pelos pecados cometidos.

Há quem, numa altivez política, teorize mesmo esse comportamento. A uma figura pública muito conhecida, perguntei um dia que erros reconhecia que cometera, face a uma realidade que se tinha revelado completamente adversa das soluções que ele empreendera. Abespinhou-se comigo e disse-me: "Eu não cometi erros. Atuei, da forma que me pareceu mais adequada, em face dos dados de que, à época, dispunha. Esses dados e os pareceres que recebi com base neles, apontavam para a tomada das medidas que tomei". Ingénuo, perguntei-lhe se, ao menos, se não arrependia de ter assumido as políticas que então preconizara. A resposta foi lapidar: "Arrependermo-nos é errar duas vezes..." E passou à frente.

Será inevitável que os políticos procedam sempre desta forma? É assim tão impiedosa, ao ponto do absurdo, a opinião pública? Não será esta capaz de apreciar a sinceridade, a honestidade e a franqueza, o humano assumir do que se fez de errado? Gostava de pensar que sim, mas não penso. E, por isso, aprendi a viver com os políticos: vendem-nos, na busca do nosso voto, programas que já sabem que não vão cumprir, mentem-nos com toda a verdade que sabem imprimir a um discurso em que, no fundo, nenhum de nós - a começar por eles - acredita. É o teatro da verdade.

terça-feira, dezembro 10, 2019

O regresso dos bufos

Quando as pulsões populistas esquecem o cuidado mínimo a ter com os direitos básicos das pessoas, o resultado é sempre a grossa asneira. A “delação premiada”, que as teorias das justiças de pacotilha utilizam pelo mundo subsdesenvolvido para obviar à incompetência investigativa, tentando acomodar da maneira mais baixa os clamores da indignação justicialista, anda agora por aí nas bocas do nosso pequeno e, por isso, mais miserável mundo.

Ora nós já por cá tivemos a delação premiada! Que outra coisa era senão isso a corte de “bufos” que a Pide alimentava, à custa de alguns tostões e outras benesses?

Imediatamente a seguir ao 25 de abril de 1974, quando dava instrução na Escola Prática de Administração Militar, aproximaram-se de mim dois irmãos, ambos economistas, que frequentavam a especialidade de “Contabilidade e Pagadoria”. Por uma razão que eu não conseguia compreender, esses meus instruendos mostravam-se muito inquietos com a Revolução que tinha acabado de suceder, querendo saber do seu possível destino pessoal, então que a guerra colonial parecia sair do horizonte. Ia acabar já o seu tempo de “tropa”? Regressariam de imediato à vida civil? Encaravam mesmo a hipótese de ir para o estrangeiro.

Eu achava tudo aquilo um pouco estranho! Logo então, que Portugal começava finalmente a “ter graça”?! Mas, embrenhado que andava, por esses dias, nas lides revolucionárias, dei-lhes pouca atenção. Mas, lá no fundo, estranhava aquela aproximação conjugada e um pouco insistente de mais.

Mas acabei por esquecê-los, semanas depois. Só voltei a lembrar-me deles, meses mais tarde, quando veio a ser revelado que esses “irmãos metralha” eram, afinal, dois miseráveis “bufos” da Pide, de quem haviam sido encontradas cartas sob pseudónimo, a denunciar colegas que, por sua culpa, tinham passado “as passas do Algarve”. Isso acabou por vir a público, os canalhas foram desmascarados mas, com toda a certeza, a “bondade” do 25 de abril acabou por esquecer esses pecadilhos e, às tantas, ainda aí hoje andam de costas (a fingir de) direitas.

Se os legisladores portugueses tiverem o topete de trazer para cá o instituto jurídico da “delação premiada”, um sistema de benefício para gentalha a querer absolver-se das suas próprias patifarias, facilmente inventando sobre as dos outros, com o grau de “credibilidade” que o seu estatuto lhes concede, esses legisladores qualificar-se-ão bem a si mesmos. Convém que isto fique dito, alto e bom som, desde já. A justiça, para ser justa, tem de começar por ser decente.

Há dias e dias...

Não sei se também lhes acontece, mas, a mim, em certas zonas de Lisboa, se acaso vejo um lugar vago em que parece ser possível estacionar o carro, acho isso uma coisa tão extraordinária que penso logo que, por qualquer razão, não devo estar a ver bem, que deve ser proibido, que aquilo é para moradores ou outras causas impeditivas, que não descortino à primeira. E lá vou eu olhar, com cuidado, as placas de trânsito e o seu “small print”, incrédulo quanto àquela impossível sorte.

Foi o que me sucedeu, ao final da tarde de ontem, no Príncipe Real, lugar onde, que me recorde, quase só consigo lugar para parar o carro uma vez em cada ano bissexto - e não em todos. E este lugar era mesmo em frente à esplanada norte!

Dava assim para ir à “Travessa”, a magnífica livraria brasileira, hoje, com a FNAC do Chiado, a melhor de Lisboa. Por lá me cruzei com um recém-adelgaçado e recém-publicado autor (falámos sobre um amigo nortenho comum, António de Sousa Homem), com uma romancista por quem (disse-lhe) não passam os anos (ser de Boliqueime confere longevidade, como a pátria aprendeu) e com um grande poeta, este ajoujado de compras livrescas. A ele inquiri o que achava da autora de um pequeno livrinho, que eu tinha acabado de me oferecer, também de uma poeta (agora não é “bem” dizer-se “poetisa”) de quem, há tempos, tinha lido uma coisa que me agradara bastante. Foi críptico, mas não estranhei: os poetas raramente rimam uns com os outros.

Ao pagar, perguntei à jovem que me atendeu se por ali vendiam a “Piauí”. “Ainda não”, respondeu-me, acrescentando um simpático: “Mas não perca a esperança!”. Sobranceiro, lancei: “Era só para saber! Eu tenho uma assinatura!”. Fiquei com a sensação de ter subido uns furos na consideração dela, que intimamente se deve ter interrogado sobre quem era aquele idoso, gordo e de cabelos brancos, que perguntava sobre a revista mais detestada pelos “bolsominions”.

Voltei a encontrar o Brasil logo numa porta a seguir, na pessoa da empregada da Benamor, onde me deu para comprar meia dúzia de sabonetes de cheiros diferentes, que andei a snifar pela loja. Era do Recife, mas (falha imperdoável!) nunca tinha ido jantar ao “Leite”. Mas, em compensação, constatei, conhecia por lá as esculturas do Brennand e o artesanato do mestre Vitalino. Estava perdoada!

À saída, embora com o frio lisboeta (mas eu tomei a vacina da gripe!), bem encasacado, para usufruir um pouco mais do estacionamento, arrisquei beber uma cerveja na esplanada do Príncipe Real. (O Brasil de novo: quantos dos brasileiros que por aí andam saberão que aquela praça se chamou um dia “Rio de Janeiro”?).

Numa mesa quase ao lado, estava um casal, na casa dos trinta. Ele tinha uns óculos redondos “à Trotski”, ela tinha, como qualidade mais visível a olho nu, ser gira à brava.

A certa altura, ele explicava, didático: “... e o homem esteve preso muitos anos, era comunista”. Sou avesso a ouvir conversas alheias, mas, dado o tema, fiquei curioso. Quem seria o comunista? Alguém conhecido ou um anónimo? Ele terá então dito o nome, mas uma buzinadela de um carro “tapou-o”. Bolas! Mas, tive sorte, porque ela retorquiu: “Mas esse não era do Cavaco?”. Um comunista do Cavaco? Olá! Aquilo começava a ter graça!

Nesta fase do diálogo, entremeado pelo barulho dos carros, senti-me da brigada do José Gonçalves (para quem não saiba, era o melhor “pide de rua” que a banditagem da António Maria Cardoso tinha por lá). O “Trotski” deu então uma gargalhada e eu, divertido como um cuco, lá o ouvi explicar à namorada boazona: “Esse era Dias Loureiro! Eu estou a falar do Dias Lourenço!”. Só parei de rir na rua de S. Bento.

segunda-feira, dezembro 09, 2019

Altino Queirós

O Altino Queirós, quando nos anos sessenta andávamos no liceu, lá por Vila Real, era já um reputado mestre em desenho, deixando-nos a todos num patamar de manifesta inferioridade. Daí que não me tenha surpreendido vê-lo seguir para Belas-Artes, o destino que sempre me pareceu natural.

Nunca mais falámos, a vida fez-nos perder de vista, por cinco décadas. Sabia que tinha continuado a desenhar e pintar, tinha lido da sua participação em exposições, mas pouco mais e sempre à distância.

Há tempos, num dos repastos nostálgicos que o pessoal desse período vilarrealense organiza, com notável regularidade, no Porto, e onde, por um raro acaso de agenda, consegui ir, alguém me disse: “Está ali o Altino. Lembras-te dele?”. Claro que me lembrava do Altino! Mas eu recordava-me de um Altino com um cabelame invejável com que ele - e o Trigo, seu companheiro regular de então - se passeavam na avenida (em Vila Real, dizer “avenida” não necessita de complemento explicativo), sob o olhar admirativo do pequename feminino. Por uns segundos, hesitei: mas ali estava ele, agora desprovido, em absoluto, desse abundante ornamento capilar! Porém, a cara, o sorriso e a simpatia eram os mesmos pelo que caímos nos braços um do outro, lembrando esses velhos tempos. A verdade é que, também eu, à época um “lingrinhas”, estava agora com uns (escassos) gramas a mais e uma cabeça (ligeiramente) mais esbranquiçada...

O Altino teve a amabilidade de me mandar, há tempos, pelo Miguel “do Bazar” (já que falámos de cabelo, ele é o único vilarrealense que mantém, da juventude até hoje, com um “boyish look”, uma trunfa “à maneira”, cujo segredo um dia terá de explicar devidamente), um exemplar de um seu magnífico trabalho gráfico, com dedicatória tocante.

Ora Lisboa não é Vila Real e eu e o Miguel não nos cruzamos, com frequência, como acontece “lá em cima”, à esquina da Gomes ou no balcão da Tosta Fina. Por isso, a simpática oferta do Altino demorou um bom tempo a chegar-me à mão. Recebi-a, há dias, por terceira mão, e dela deixo aqui uma imagem possível, com um agradecimento ao autor, por esta sua quase prenda (eu sei que, em linguagem de “tias” se diz “presente”) de Natal.

Espero, quando conseguir ir a uma das próximas almoçaradas, retribuir-lhe, com um forte abraço, este seu gesto de amizade.

domingo, dezembro 08, 2019

Um anão nas Necessidades

Nunca, em toda a minha vida, vi um anão no exercício de funções diplomáticas. O que não significa que não possa haver alguns, em alguma parte do mundo.

Foi essa constatação que me veio à ideia quando, há precisamente 25 anos, sendo eu membro do júri de acesso à entrada na carreira diplomática, me informaram, um dia, que um dos candidatos que, nessa manhã, viria àquilo que então se chamava “prova de apresentação” era anão.

A “prova de apresentação”, à época, era uma conversa, parte dela conduzida em francês ou inglês, durante a qual, por cerca de 20 minutos, tentávamos perceber se o candidato tinha requisitos mínimos, em termos de expressão, cultura e até bom-senso, para o exercício da profissão. Era uma prova com um alto grau de subjetividade, mas através da qual eu tinha (e tenho) uma única certeza: nesses 20 minutos, eu percebia, sem a menor sombra de dúvida, se o candidato NÃO tinha as qualificações para integrar a profissão. E sublinhei o “não” porque o contrário não era necessariamente verdade: vários candidatos que nela vi aprovados (às vezes, também com o meu voto), viriam a revelar-se maus ou medíocres profissionais da diplomacia.

A “prova de apresentação” tinha lugar entre as várias e eliminatórias provas escritas e os exames orais, onde, nesse ano, também haveria examinadores de luxo: Marcelo Rebelo de Sousa, Miguel Beleza, Vitor Gaspar, etc. O júri era presidido pelo secretário-geral, embaixador Costa Lobo, vice-presidido pelo embaixador Luis Navega e integrado por Rui Quartin Santos, Manuel Fernandes Pereira, António Santana Carlos e eu próprio - estes últimos quatro funcionários no ativo, todos exercendo então funções de direção no MNE.

Dou estes pormenores para se perceber bem o contexto em que caía, sobre os nossos ombros, a responsabilidade de dizer sim ou não à entrada daquele candidato para a carreira. Recordo a primeira questão que se nos colocou: pode um anão ser membro de uma carreira diplomática? Seria uma situação, sem dúvida, estranha, mas lembro-me, como se fosse hoje e não sem algum orgulho, do sentido nossa atitude coletiva, tomada ainda antes da entrada na sala do candidato: se acaso viesse a constatar-se, na conversa que iríamos ter com o candidato (o qual, sublinhe-se, já tinha ultrapassado, com sucesso, todas as provas escritas), que ele reunia as qualificações tidas por necessárias, não iria ser o seu perfil físico, ainda que peculiar, que o iria impedir de ser aprovado. O facto de ser anão não iria por nós ser assumido como argumento para a sua exclusão.

A conversa com o candidato decorreu em moldes perfeitamente normais, ao que me lembro. Cuidámos em ser totalmente isentos nas questões que lhe colocámos e no grau de exigência que usámos. No final, a nossa decisão foi unânime: o candidato revelava várias e notórias insuficiências que, como acontecera a muitos outros sujeitos à mesma prova, o iriam obrigar a ficar pelo caminho, no seu desejo de ingressar no MNE, pelo menos naquele concurso. Mas, repito, isso nunca aconteceria, por nossa decisão, pelo facto dele ser anão.

Imagino que este post possa levar esta questão muito longe, até pela terminologia, não inclusiva e não atualizada (desde logo, a começar pelo título), que propositadamente usei, por se tratar de um episódio que ocorreu em 1994 - outros tempos bem diferentes no tratamento, nomeadamente semântico, deste tipo de questões!

E se, por acaso, o candidato fosse cego (em 1997, viria a entrar para o quadro técnico do MNE uma pessoa cega, mas não creio que isso fosse fácil de ocorrer se se tratasse do exercício de funções diplomáticas)? E se um candidato tivesse uma deficiência física limitativa, que o obrigasse ao uso permanente de uma cadeira de rodas, num tempo em que as acessibilidades eram muito escassas e viesse a ser necessário incumbi-lo, como a qualquer outro colega, de tarefas logísticas em tudo incompatíveis com tais limitações? E se acaso ele fosse muito gago, de uma forma quase limite, que afetasse fortemente a sua capacidade de expressão (recordo-me, porém, de um diplomata com algum grau de gaguez que chegou a embaixador), com todas as consequências na prática de determinadas diligências ou de intervenção ou tomada de palavra em negociações ou reuniões de trabalho?

Imagino que haja respostas “politicamente corretas” para todas estas questões. Tenho mesmo a certeza de que contar aqui este episódio, bem como comentá-lo da forma como acabo de o fazer, é bastante delicado e até um pouco arriscado. Mas a maneira como interpreto a minha liberdade nas redes sociais é precisamente esta. E já não tenho idade, nem paciência, para prudências de conveniência.

sábado, dezembro 07, 2019

Nuno

Jorge Sampaio prefacia o volume.

Mário Soares

Deixo esta foto, do dia 28 de outubro de 1995, quando me deu posse como membro do primeiro governo de António Guterres.

A dignidade de Merkel

Angela Merkel, tal como já havia acontecido com Helmut Kohl, é uma figura conservadora que tem uma dignidade rara, ao conseguir olhar bem de frente as tragédias do passado alemão. Mas é óbvio que isso resulta do facto de ter entendido que o eleitorado da Alemanha começa a “baixar a guarda” ética perante o renascer de alguns demónios. Irá a tempo?

Justiça

Alguém sabe se existe um quadro comparativo, à escala internacional relevante, que permita ver o rácio entre as acusações do Ministério Público e as efetivas condenações, permitindo aferir onde é que Portugal ali se situa? Há estatísticas idênticas sobre prescrição de processos?

sexta-feira, dezembro 06, 2019

Basta!

Se não tivesse respeito por algumas pessoas que passam o tempo na imprensa e nas redes sociais a falar das contradições do deputado de extrema-direita, quase que diria que estavam a fazer deliberadamente o seu “jogo”. Como se quem vota naquela gente se preocupasse minimamente com isso... Deixem de falar no homem!

quinta-feira, dezembro 05, 2019

Diplomacia com asas

A propósito da vinda a Lisboa do primeiro-ministro de Israel e do chefe da diplomacia americana, surgiu nas últimas horas por aí alguma expectável urticária política, logo explorada mediaticamente.

Se, em seu lugar, fossem o presidente russo ou o líder venezuelano a pisar o solo português, os tenores desta opereta da indignação seriam outros. Nós conhecemo-los bem a todos...

Quando se não têm responsabilidades de Estado - melhor diria, quando se tem a consciência de que ninguém de bom senso lhas atribuiria - deve ser muito fácil ter, da política externa, tal como da política de defesa, uma visão “angelical”.

Na ótica dos arautos dessa retórica irresponsável, os governos do nosso país talvez devessem manter a firme perspetiva de que Portugal só teria relações diplomáticas, bem como as interlocuções políticas regulares que tal implica, com países cujos líderes e regimes cumprissem os “mínimos”, em matéria de Direitos Humanos e de observância de um comportamento internacional exemplar.

Se acaso seguíssemos os conselhos desses paladinos da “diplomacia com asas”, as trocas comerciais de Portugal cairiam a pique, as empresas portuguesas ficariam afastadas de dezenas de mercados, os nossos cidadãos que (como poucos) andam pelo mundo teriam sérias dificuldades de se estabelecerem e trabalharem, o nosso país, nas organizações multilaterais, deixaria de poder contar com votos essenciais à eleição de seus cidadãos para diversos cargos.

Mas o que é que isso interessa, quando o importante é almofadar as consciências?

Quando não se tem sentido de Estado, perde-se facilmente o sentido do ridículo.

quarta-feira, dezembro 04, 2019

Tratado em Lisboa

Numa sessão organizada no Palácio das Necessidades, por ocasião da passagem do 10° aniversário da entrada em vigor do Tratado que gere a União Europeia, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, foi de opinião de que não tem o menor sentido a ideia, que anda por certas esquinas da Europa, de vir a encetar-se um novo processo de revisão dos tratados europeus. Com a ironia que se lhe conhece, deixou claro que não dizia isso apenas pelo facto de não querer mexer no que se chama Tratado de Lisboa, tanto mais que ele é do Porto...

Concordo, em absoluto, com o ministro e espero que essa venha a ser a posição do governo português, nas instâncias onde isso for abordado. O tratado tem insuficiências, algumas das suas soluções suscitam reticências e incertezas, como, a convite do ministro, tive o ensejo de elencar, na intervenção que, nessa sessão, antecedeu a sua.

Porém, se olharmos as coisas com objetividade, não foi o Tratado de Lisboa o “culpado” pelos males da Europa, ao longo desta década. Pelo contrário, numa análise cuidada, como aquela que Santos Silva fez às crises que o projeto europeu atravessou nesse tempo, o documento assinado em Lisboa em 2007, e que, dois anos depois, entrou em vigor e tem vindo a regular o funcionamento da União, comportou-se de forma sólida e capaz.

Como o ministro lembrou, nesse entretanto ocorreu uma crise financeira global quase sem precedentes, seguida de uma crise interna das dívidas soberanas, de um trágico surto de refugiados, cumulado com as pressões migratórias que tiveram impactos políticos internos muito fortes, houve o desafio colocado pelo desrespeito pelas regras do Estado de direito por parte de alguns parceiros, a Europa foi capaz de responder unida ao Brexit e, “last but not least”, do outro lado do Atlântico tem estado alguém que transformou a América, de amigo tradicional, num poder com regulares atitudes adversas. Nesse cenário, a que poderíamos somar a gestão difícil das relações com a “nova” Rússia, da crise da Geórgia à da Ucrânia, não foi o Tratado de Lisboa que “atrapalhou” a funcionalidade da máquina europeia. Bem pelo contrário. Sejamos claros: se há coisa que falta à Europa não é um novo tratado, é vontade política.

A Europa é regularmente atravessada por tropismos reformistas. Faz parte da sua ambição de procurar andar para a frente. Resistir à tentação de entrar numa nova polémica institucional, num tempo de tensões pontuais ainda não resolvidas, é uma atitude de meridiana sensatez.

terça-feira, dezembro 03, 2019

Tratado de Lisboa

A minha colega, embaixadora Ana Paula Zacarias, Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, introduziu e comentou as intervenções que o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e eu próprio ontem fizemos, numa reflexão sobre o Tratado de Lisboa, na data comemorativa da entrada em vigor daquele documento.

Quem estiver interessado em ler a minha intervenção pode fazê-lo aqui.

segunda-feira, dezembro 02, 2019

O bife da madrugada

Já são quase quatro da manhã. Estive a preparar um texto que vou apresentar amanhã à tarde, num determinado contexto. A esta hora, missão cumprida (e foi comprida), sei lá bem porquê, deu-me vontade de ir comer um bife. (A Greta só chega na 3ª feira, pelo que ainda dá para uma “pegada carnívora”). O Snob já fechou, o Outro Tempo Bar encerra aos domingos e o Café de S. Bento já está a dormir. Lá longe, o Império jaz sob a IURD, a Portugália está apagada.

Nos anos 60, quando estudava e vivia nos Olivais, ficava às vezes com um amigo a estudar até muito tarde. Se as massas davam para isso, a meio da madrugada, saíamos a pé pelos Olivais adiante e íamos cear uma bifalhada das antigas a um restaurante que ficava aberto 24 horas por dia na bomba de gasolina da Rotunda da Encarnação. Alguém se lembra do lugar? Deixo a imagem.

E pronto! Como, pelos vistos, não há condições para um pecado da carne, vou dormir!

domingo, dezembro 01, 2019

Profissional

Hoje, à saída de um restaurante, expressei a minha insatisfação por um aspeto do serviço. Tinha feito a reserva pelo telefone. Uma hora depois, recebi uma chamada com uma justificação. É bom sentir que ainda há profissionalismo na nossa restauração.

Ximenes Belo

Na tarde cinzenta e húmida de sábado, vinha ajoujado com um saco de livros que o meu amigo Luís Alves me tinha “aviado” na “Ler”, no jardim da Parada, uma das últimas livrarias de Lisboa onde a conversa com o livreiro tem substância e verdadeiramente nos ajuda (“Cardoso quê?”, perguntava-me, há semanas, um analfabeto funcional, numa loja onde se vendem livros, o que é bem diferente de uma livraria, a quem eu inquirira se tinha um exemplar do “O hóspede de Job”).

Vi então o letreiro: “Aloma”. Nunca tinha visitado aquela confeitaria de cujos pastéis de nata me tinham dito maravilhas. Entrei e provei um: não era mau, mas também não fiquei deslumbrado por aí além. Depois, como acontece com o “já agora” que os mestres-de-obras nos sugerem, vi um bolo-rei e cometi a minha anual transgressão anti-republicana: mandei embrulhar. “Traí” assim a “Nacional” e a “Versailles”, e, claro, a “Gomes”, lá por Vila Real. De caminho, também levei uma caixa dos tais pastéis, para testar em casa, com companhia e mais calma.

Estava eu imerso nestes ansiosos pecados da gula, olhando para o lado na esperança de não me cruzar com o meu médico, que sempre me alerta para os excessos nos açúcares, quando vi uma cara que me pareceu conhecida.

Não sei se lhes acontece o mesmo, mas, a mim, com a idade, tenho um “time-lag” cada vez maior de hesitação no reconhecimento de certos rostos. Vivo, aliás, crescentemente, no pânico de me dirigir, com estranha familiaridade, a pessoas que, afinal, apenas conheço da televisão ou de imagens publicadas. Já me aconteceu por mais de uma vez. Mas não foi este o caso.

Era o bispo Ximenes Belo. Com a popularidade posterior que Xanana Gusmão e Ramos Horta vieram a ter em Portugal, muitos já não se lembrarão de que aquele religioso timorense foi, durante bastante tempo, a cara de um Timor sofrido, que nos entrava em casa pela televisão, com um sorriso simultaneamente simpático e magoado, com um discurso nem sempre “politicamente correto”, nesses anos em que o pragmatismo da diplomacia da Santa Sé, titulado por um papa que se chamava João Paulo II, que algum mundo viria depois a incensar e, dizem-me, a “santificar”, assumiu atitudes - sei que muita gente não vai gostar de ler isto, porque há verdades que são duras - que oscilaram entre o cinismo, a “realpolitik” e o puro oportunismo amoral. E mais não digo!

Dei um abraço a dom Ximenes Belo. Recordei o tempo, no segundo semestre de 1999 (caramba, já lá vão 20 anos!), em que, durante dois dias, em Genebra, me havia juntado a ele e a Ramos Horta - precisamente as duas figuras que haviam sido distinguidas, em 1996, com o prémio Nobel da Paz.

Eu havia sido obrigado a abandonar uma tarefa que estava a fazer em Nova Iorque, no âmbito de uma Assembleia Geral da ONU, para ir destacado, como membro do governo, ajudar a procurar garantir a condenação da Indonésia na Comissão dos Direitos do Homem (era assim que se dizia, antes de passar a ser “Direitos Humanos”) das Nações Unidas, depois da violência que se desencadeara no território, na sequência do referendo que consagrou a vontade de independência dos timorenses. A Indonésia continuava numa posição muito relutante, pelo que forçar o seu isolamento político, no plano internacional, continuava a ser essencial.

O governo de Jacarta havia mobilizado todos os seus recursos e influências para derrotar a moção que queríamos ver aprovada. O trabalho de sensibilização de várias delegações em Genebra, muito bem conduzido pelo nosso embaixador Mendonça e Moura, seria apoiado por nós os três, nas horas que antecederam a votação, numa ronda intensa de contactos.

Na memória ficou-me a recordação, quase caricata, de ir, com o nosso embaixador, bater à porta da residência do representante diplomático de um país lusófono africano, que necessitava de algum “estímulo” para estar presente, na manhã seguinte, naquele importante sufrágio. Lá apareceu...

O dia do voto foi dramático. A Comissão era presidida pela irlandesa Ann Anderson, que, uma década mais tarde, vim a ter como minha colega como embaixadora em Paris. Outra irlandesa, Mary Robinson, era, à época, Alta-Comissária das Nações Unidas para o setor. Sem fazer a barba nem tomar banho, saí do avião, depois do voo transatlântico, e fui, diretamente do aeroporto, visitá-la imediatamente após a minha chegada à Suíça. Articulei depois com o bispo Belo e com Ramos Horta o teor dos nossos discursos. E tivemos sucesso: a Indonésia sofreu uma esmagadora derrota e saiu condenada dessa votação.

No dia seguinte, Ximenes Belo, Ramos Horta e eu regressámos a Lisboa de “Falcon”. Só me recordo de que a conversa foi, quase toda, sobre futebol português... Depois de um tinto do Douro (seleção minha, por assumido enviezamento regionalista!) e um prato de queijos lusos bem escolhidos pela nossa Força Aérea, cada um de nós dormiu o resto da viagem até chegar a Figo Maduro.

Gostei muito de reencontrar o bispo Ximenes Belo nesta tarde de ontem, em Campo de Ourique. E tudo por causa de um pastel de nata...

Subscrever:

Comentários (Atom)

Bom nome?

Acho lindamente que os dirigentes dos clubes de futebol se insultem entre si, que "cortem relações" com a imprensa e coisas assim....