Estávamos nos anos 80. A conversa ia calma, durante aquele encontro técnico, à margem da reunião principal dos ministros, que estava a ter lugar em Londres, na sede da então ODA (Overseas Development Agency).

A delegação ida de Lisboa tinha várias valências e cada um de nós, de acordo com a sua especialidade, tinha feito o seu “número”. Tudo com profissionalismo, com conta, peso e medida, num eficaz “inglês de reuniões”. Estava tudo a correr bem.

De súbito, um dos ingleses abordou o tema de Cabora Bassa, querendo saber como iam os nossos contactos com os países da região, eventualmente relevantes para o assunto.

Sabia-se que Portugal tinha naquele empreendimento um custo permanente, fruto do imenso e antigo investimento do tempo colonial, que a transição para o Moçambique independente ainda não conseguira, ao tempo, resolver. Os regulares atentados (hoje seriam chamados de terroristas, na nomenclatura banalizada), com corte das linhas de transmissão, não permitiam comercializar a energia, com vendas a Moçambique ou à África do Sul, que pudessem atenuar financeiramente o nosso encargo. A Renamo atuava com estranha impunidade, havendo a ideia de alguns atores regionais, entre os quais o Zimbabwe, poderiam, se quisessem, ter uma ação mais eficaz e cooperativa. Era também sobre esse caso específico que o responsável britânico queria ter a nossa opinião.

O meu colega que tinha a seu cargo o tema era uma velho “routier” das coisas africanas. Homem encantador, excecionalmente eficaz no contacto humano, tinha contudo uma proverbial e reconhecida propensão para o exagero que, não raramente, o fazia entrar num registo quase onírico. Viajei imenso com ele e, às vezes, não era fácil travá-lo. Como nesse dia aconteceu.

À questão colocada pelo inglês, ele respondeu logo, acompanhando com o gesto largo que lhe era muito comum: “Cabora Bassa? Esse é um problema que nós, em Portugal, resolveremos quando quisermos. Com o Zimbabwe ao nosso lado”.

Porque, muito simplesmente, as coisas estavam longe de ser assim, os restantes membros da delegação portuguesa entreolharam-se.

À palavra Zimbabwe, os ingleses tinham já levantado as Bic das “yellow pads” e convergiram os olhares no meu colega.

Ele, “lançado” como ia, com o auditório manifestamente no bolso, continuou: “Ainda há dias, o Bob me mandou um recado, por um amigo comum”.

O Bob? Como logo explicou, tratava-se, então não era óbvio?, de Robert Mugabe...

A sala agravou o silêncio em que mergulhara. Os ingleses subiram nas cadeiras. Perante a ansiedade coletiva, o meu colega acedeu a partilhar a mensagem “do Bob”: “If you want to have a solution to Cabora Bassa, come and see me in Salisbury”.

Dei um salto! “Salisbury”, nome colonial da atual Harare? E, em voz alta, perguntei ao meu colega se não se tinha enganado.

De sorriso escancarado, ciente de ter todos em “suspense”, explicou, com o ar de ser uma coisa óbvia: “Eu e o Bob conhecemo-nos em Salisbúria e, nas nossas conversas, sempre usamos o nome colonial da capital do país. É uma velha “joke” entre nós!”.

(A espaços, costumo relembrar com o meu colega embaixador João da Rocha Páris, também testemunha deste episódio, como então sentimos. Se acaso tivéssemos um buraco por ali, tê-lo-íamos aproveitado para desaparecer de cena).

O “how interesting!” com que o chefe da delegação britânica reagiu, com o seu “stiff upper lip”, fez com que todos os membros da nossa delegação, como por uma combinação prévia, começássemos a recolher a papelada.

Despedimo-nos e descemos as escadas, acompanhados de um miúdo do “desk” que nos veio trazer à porta, já a fungar de riso, entrando para os carros com exagerada pressa. Eu ia na viatura com o “herói” da tarde e não resisti: “Eh pá! Francamente! Aquela galga do recado do Mugabe! Não precisavas de ter dito aquilo! Ninguém acreditou!”

Cada um lê as situações como quer e o meu colega, ao contrário de nós, vinha radiante: “Não viste a cara dos bifes? Os gajos ficaram à rasca! Eles sabem que a nossa relação com África é muito superior à deles! Aquilo do Mugabe vai ficar-lhe a moer a moleirinha”. E rescostou-se para trás no Daimler, perante o silêncio profissional do Ribeiro, o motorista da embaixada ao volante.

Segundos passados, voltou à carga: “Tu queres saber como é que eu conheci o Mugabe?”. Não, não queria.

O que eu gostava era saber se esse meu imaginativo amigo e colega, há muito na reforma, já mobilizou o tal conhecimento entre ambos para mandar “ao Bob”, lá em “Salisbúria”, um abraço de solidariedade, neste seu difícil dia de hoje.

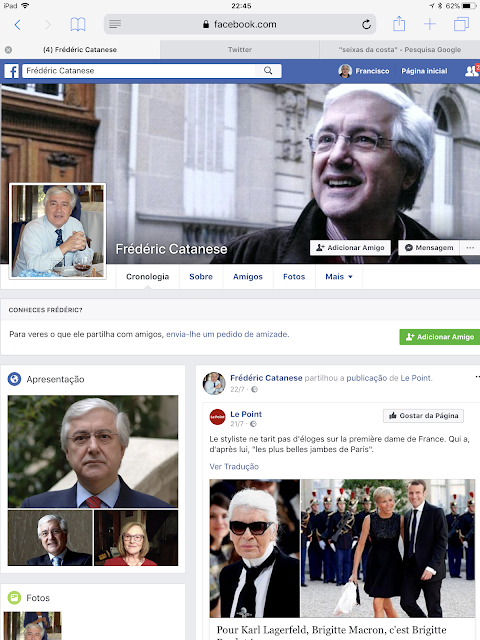

(A fotografia “do Bob” é do tempo em que o meu amigo, de facto, o tinha conhecido)