Sei que não é muito popular, nos claustros das Necessidades, questionar os equilíbrios, por mais instáveis que sejam, em que se apoiam os principais eixos da política externa portuguesa. Para quem tem a responsabilidade de gerir esse terreno das nossas políticas públicas parece, por vezes, preferível deixar passar o tempo sobre certos problemas recorrentes, numa dupla lógica: a de que há questões que nunca terão uma completa resolução e com as quais temos de habituar-nos a viver, como se de “conflitos de baixa intensidade” se tratasse.

É hoje, contudo, uma evidência que o tradicional triângulo em que assenta a nossa ação externa vive numa forte ebulição.

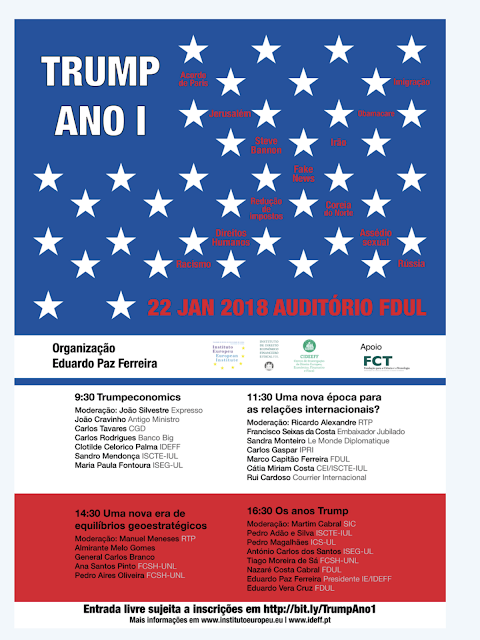

No plano transatlântico, o fator Trump introduziu um grau de imprevisibilidade na estabilidade do relacionamento entre os EUA e os parceiros europeus que não tem paralelo desde o fim da Segunda Guerra mundial, para além de agitar outros cenários geopolíticos em termos preocupantes.

O próprio quadro europeu, tendo como pano de fundo externo essa “novidade” americana, surge marcado pela incógnita do Brexit, que leva o processo integrador por águas políticas nunca antes navegadas. Como se isso fosse pouco, surgem agora, com um vigor nunca antes assumido, dessintonias no plano da adesão a princípios democráticos tidos por comuns, os quais, desde logo, enfraquecem o “soft power” de valores que eram o cartão de visita da “velha” Europa comunitária.

Finalmente, a vertente dos países que se expressam em Português vive um período que convoca escasso otimismo e que, para alguns mais céticos, pode pôr mesmo em causa a validade do modelo institucional a que chamamos CPLP.

Como não podia deixar de ser, as duas primeiras vertentes - transatlântica e europeia - são as que mobilizam, de forma mais ou menos sofisticada, os nossos estrategas, muito embora sejam precisamente aquelas em que a nossa capacidade de influenciar o rumo das coisas é menor. O mundo lusófono, com os seus problemas é, claramente, um tema menos “sexy”, mais paroquial, que não excita os nossos especialistas. E, no entanto, ele é talvez aquele em que, embora com todas as dificuldades, Portugal tem ainda um peso específico com algum significado.

Ora é neste “nosso mundo” que parece verificar-se uma manifesta ausência de estratégia com sentido prospetivo. Vinte anos passados sobre a instituição da CPLP, não se descortina nenhuma ideia, nova e criativa, sobre o formato do modelo criado. Nenhum esforço sério de reflexão sobre a instituição é promovido, nenhum exercício em torno das “lessons learned” é desencadeado. Somos lestos a perorar sobre o Brexit, Trump ou o conflito sunita-shiita, mas nenhum debate substancial sobre o modelo de relacionamento intra-lusófonos é promovido pelos nossos “think tanks”. Pelo contrário, sempre que surge algum discurso em torno do tema, ele reveste-se de tons auto-congratulatórios e quase festivos.

E, no entanto, os problemas acumulam-se, sobrecarregando as agendas bilaterais, obrigando a uma desmultiplicação de esforços, centrados no casuísmo dos dramas pontuais – sejam eles as crises ciclotímicas na Guiné-Bissau, os traumas recorrentes na relação com Angola, as “desconsiderações” sentidas por Timor-Leste, os diplomas universitários ou os dramas migratórios com o Brasil.

Sabemos que a heterogeneidade dos componentes do “clube” é imensa, conhecemos as sensibilidades à flor da pele que sempre marcam as relações pós-coloniais, mas são escassos os esforços para multilateralizar as nossas agendas comuns, com propostas ousadas e desafiadoras. Quase parece que tememos que um esforço para revisitar a narrativa em torno do trabalho coletivo possa abrir uma “caixa de Pandora” que, num instante, possa pôr em causa o edifício existente, por muito frágil que ele seja. Será isso? Se for assim, nunca iremos a lado nenhum.

Por isso me pergunto se Portugal não poderia, com algum Estado “like-minded”, propor uma grande conferência em torno da CPLP, testando a montante algumas ideias criativas que, pelo menos, nos permitam sair do rame-rame pouco prestigiante em que nos deixámos cair.

(Dedico este texto à memória do embaixador António Russo Dias, que ontem desapareceu, e que nunca desistiu de pensar o mundo pós-colonial português.)