Acaba de ser anunciado que, entre os dois maiores partidos políticos portugueses, não foi possível chegar a um consenso sobre temáticas europeias, com vista às grandes decisões que pode vir a ser necessário tomar, em nome do país, nesse plano, nos próximos dias. Não conheço o assunto em pormenor, mas posso imaginar a imensa complexidade desse esforço comum.

No passado, estive ligado a exercícios similares, alguns com êxito, outros com desfecho menos feliz. Convém dizer que, nas últimas décadas, as relações entre as duas maiores formações políticas portuguesas - ou melhor, entre os governos e o principal partido da oposição - raramente dispensaram a existência de canais discretos de comunicação, como é próprio dos regimes democráticos com maturidade. Às vezes, as tensões políticas internas tornaram esse diálogo mais difícil e menos constante, mas, que eu saiba, nunca foram quebrados, por completo, tais contactos. E isso tem todo o sentido: há mais país, nomeadamente na ordem internacional, para além da inevitável guerrilha política interna.

Em tempos em que tive algumas responsabilidades governativas nessa área, e por instruções expressas do primeiro-ministro e do ministro dos Negócios Estrangeiros de então, esses canais de comunicação estiveram sempre abertos. Mas a vida política faz-se de altos-e-baixos, como a historieta que vou contar demonstra.

Um dia, a propósito de uma negociação europeia de grande importância, o primeiro-ministro e o líder da oposição reuniram, acolitados por mim e pela minha "sombra" nesse partido da oposição. Tratava-se de tentar apresentar, a público, uma posição comum, a montante de um Conselho europeu. Isso reforçaria o governo no plano dessa negociação e daria ao principal partido da oposição uma imagem de responsabilidade de Estado, naquele que era então um grande dossiê externo.

A reunião em S. Bento correu bem. Tínhamo-la preparado antes com algum cuidado e, depois de algum tempo de debate, assentou-se num conjunto de pontos comuns. As questões na agenda europeia eram então relativamente consensuais e os interesses portugueses a defender eram claros. Fiquei encarregado de escrever um projeto do texto que se pretendia divulgar, que teria cerca de duas páginas. Pelo que conhecia das preocupações da oposição, não tinha a menor dúvida de que seria capaz de elaborar um documento suscetível de ser assinado pelos dois lados. Em diplomacia, as palavras, se bem usadas, podem servir, simultaneamente, para destacar as convergências e para esconder, de forma elegante, as inevitáveis divergências.

Escrevi o texto num avião em que fui, nessa tarde, para Bruxelas, onde tinha uma reunião na manhã do dia seguinte. Chegado ao hotel, enviei-o por fax à pessoa que era minha contraparte na oposição. Cerca da meia-noite, ela confirmou-me, como eu esperava, que, por si, não tinha objeções. Restava passá-lo ao seu "chefe". No dia seguinte, a meio da manhã, ainda antes do meu regresso a Lisboa, recebi a indicação de que o texto podia merecer o acordo da oposição, "em termos gerais". Alguma experiência alertou-me logo para esta reticência.

Entretanto, pela parte do governo, as coisas avançaram rapidamente. Dois ministros leram o texto, por indicação do primeiro-ministro, e mostraram-se positivos face ao respetivo conteúdo. O chefe do executivo considerava, no entanto, essencial obter a concordância prévia do ministro dos Negócios Estrangeiros, que andava algures pelo mundo. Horas depois, veio também a luz verde deste. Marcou-se um encontro com a oposição, no formato do dia anterior, em S. Bento, para cerca da meia-noite.

Na política interna, durante esse mesmo dia, as coisas haviam estado muito agitadas. Por virtude de um facto político de grande expressão mediática, um membro do governo viu-se envolvido numa imensa polémica, com o pedido da generalidade da oposição para a sua demissão. A tarde, na Assembleia da República, fora um "inferno". As declarações do líder da oposição contra o governo subiam de tom. Os telejornais da noite, que antecederam a reunião em S. Bento, foram palco de tomadas de posição muito fortes, de ambos os lados. A crispação política estava no auge.

Quando cheguei a S. Bento, não tive tempo para falar com o primeiro-ministro, antes da reunião com a oposição. À entrada do edifício, a expressão facial da pessoa que era minha contraparte do outro lado do espelho político não prenunciava nada de bom. Vi que alguma coisa tinha mudado, relativamente ao ambiente do dia anterior.

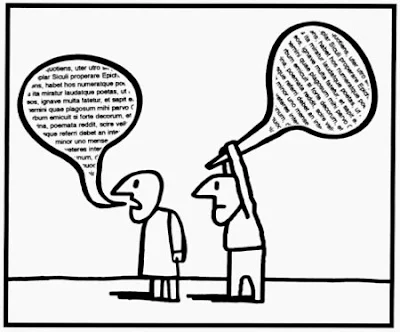

O líder da oposição também entrou tenso. Sentámo-nos. Começou por dizer que tinha lido o texto, que "genericamente" lhe parecia bem, mas que, depois de ponderar, tinha várias alterações a propor. Mesmo à distância, pude ver que havia, no papel que tinha na mão, uma imensidão de anotações manuscritas. Ia ser bonito...

Na cara do primeiro-ministro, notei uma grande serenidade. E logo perguntou: "Se não quiser, não fazemos texto nenhum. Desta conversa pode resultar um compromisso sobre certos pontos, que não precisa de ser anunciado. Basta-me a sua palavra". Pareceu-me que o líder da oposição deu um suspiro de alívio. E, desde logo, apressou-se a concordar. "Então, esquecemos o documento e passemos adiante", disse o primeiro ministro. E o resto da reunião foi rápido, relembrando os pontos comuns que tinham sido abordados no dia anterior. Para quem, como eu, tinha perdido horas a tratar do texto e da sua afinação, era uma desilusão, mas, como costumava dizer esse primeiro-ministro, "é a vida!". Espantou-me, contudo, a rápida cedência do chefe do governo, sem sequer se ter dado ao trabalho de ouvir as divergências que a oposição teria para sublinhar e sobre as quais, até hoje, sempre fiquei curioso.

Quando as duas figuras da oposição saíram da sala, não me contive e perguntei ao primeiro-ministro a razão por que tinha dispensado o documento com tanta prestreza. A sua resposta foi clara: "Você acha que, depois do governo ter sido insultado durante todo o dia, em tudo quanto foi rádio e televisão, o meu partido me perdoaria que, ao fim da noite, eu anunciasse um entendimento, fosse sobre o que fosse, com o líder da oposição?". Fiquei a pensar que, de forma simétrica, deveria ter sido esse também o pensamento deste último. A vida política é assim mesmo.

.jpg)