Seguidores

Se quiser ser informado sobre os novos textos publicados no blogue, coloque o seu email

terça-feira, maio 14, 2019

O Carvalho da drogaria

No meu tempo, em Vila Real, as duas principais drogarias da cidade eram propriedade de dois irmãos, de apelido Carvalho. As voltas da vida tinham-nos afastado. Os feitios também. Um era uma figura de perfil discreto, que recordo de chapéu na cabeça e um porte sereno: era “o senhor Carvalho da drogaria”. O outro era uma personalidade que tinha tudo de oposto: bigode ao vento, brincalhão, “blagueur”, de verbo e riso fáceis: era “o Carvalho da drogaria”. A cidade era cruel. Mas não havia que enganar!

Eu devia ter aí uns 13 ou 14 anos quando comecei a “parar” na loja do “Carvalho da drogaria”. Era na rampa de S. Pedro, perto de minha casa. Pelas tardes de férias, com a cidade a ferver de calor e tédio, enquanto ele “aviava” quem por ali aparecesse, eu ficava, da parte de fora do balcão, à conversa, sei lá bem sobre quê. O Carvalho - para mim, o “senhor Carvalho”, dando-me ele a “importância” de sempre me tratar por “senhor Costa” - era levado da breca com as criadas (era assim que se dizia, claro) que as patroas mandavam por lá buscar água oxigenada ou bicarbonato de sódio ou pedra-pomes. Cheio de rapapés, elogiava-lhes o penteado ou a blusa sob o avental branco ou o que lhe viesse à gana. Às mais inocentes, sob um pretexto qualquer, convencia-as a irem “lá dentro”, à zona mais íntima da loja, onde era certo e sabido que lhes mostrava umas certas revistas trazidas por amigos de França. Era então ouvi-las: “Ó senhor Carvalho! Que indecente!” E de lá saiam, coradas, cheias de risadinhas nervosas, com o Carvalho, lúbrico, a lançar-lhes: “Volte sempre, menina Odete! Ainda não viu nada!”. E acrescentava, para mim: “Jeitosa, esta pequena! Não acha, senhor Costa?”. Eu devia achar, ao que me lembro desses tempos de inquietas descobertas.

O Carvalho mudou um dia a sua drogaria para a Rua Direita, então a artéria comercial mais importante da cidade. Eu já não vivia em Vila Real. Por muito tempo, aquele continuou a ser um ponto de passagem obrigatório nas minhas idas pela cidade. Como eu o tinha “apanhado”, um dia, na Régua, num “tête-à-tête” romântico num café, provocava-o: “Tem ido muito à Régua, senhor Carvalho?”. Ele soltava uma gargalhada, comprometido, mas sempre livre, na vida de solteirão que levava. “O senhor Costa sabe-a toda, ó se sabe!”, respondia-me ele.

E assim nos fomos dando, até que um dia notei que a drogaria tinha fechado. Informei-me e soube que o Carvalho tinha zarpado para Barcelos, sua terra de origem, reformando-se das drogas. Num telejornal dos “anos da brasa”, vi então, uma noite, o meu amigo Carvalho como porta-voz de uma manifestação sei lá bem sobre quê. Já deve ter morrido há muito.

Há dias, dei comigo a dizer, na minha casa, em Lisboa: “Acho que devíamos mudar o Carvalho da drogaria de parede”. Ao leitor, a frase pode soar a estranha. Em minha casa, não. O “Carvalho da drogaria” é o nome simplificado que o óleo de Gracinda Candeias (na imagem) ganhou depois do meu pai, um dia, entrando na sala de jantar da casa onde eu vivia, em Londres, ter dito: “Este vosso quadro faz-me sempre lembrar o Carvalho da drogaria”. Parece que era o bigode do Carvalho que ele identificava naquela pintura. E assim ficou, para sempre. Mas ainda não houve consenso para a saída do “Carvalho da drogaria” daquela parede.

14 de maio de 2009 - publicado há 10 anos, neste blogue

segunda-feira, maio 13, 2019

domingo, maio 12, 2019

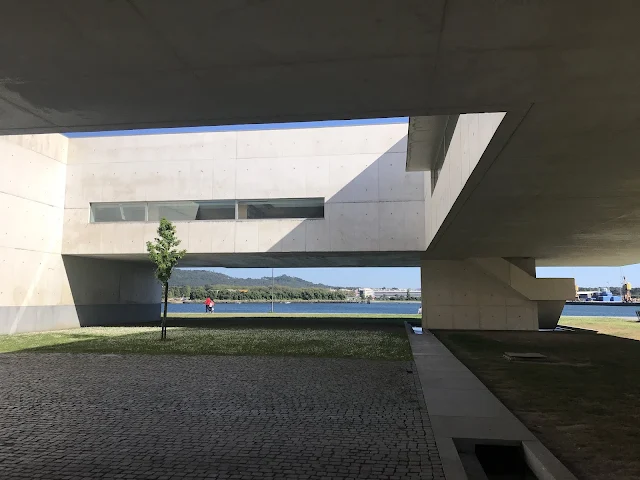

Contrastes

Viana, no dia que agora termina, estava soberba. Um sol magnífico pairou sobre a cidade. Cheira já a verão.

Numa conversa, a anteceder o trabalho de um “retiro” em que estive por ali, sobre questões europeias e internacionais, veio à baila a outra Viana, a Viana invernosa, com chuva e vento, uma cidade muito diferente. Vir por ali em novembro ou março é ter a experiência de uma outra cidade.

Alguém lembrou então que um ambiente desses é, afinal, o ideal para se escrever um livro, ao calor da lareira, saindo pouco de casa. Logo outra pessoa comentou que, para alguns, um tempo pouco acolhedor é, ao contrário, deprimente, desmotivador, indutor de tristeza. Uma leitura contrastante.

Lembrei-me então de uma história.

"O senhor embaixador não acha este clima deprimente?: cinzento, pesado e que obriga a ficar em casa a maior parte do tempo. As pessoas aqui devem sofrer muito com isto, não?" O secretário de Estado português, de visita a uma capital nórdica, fazia este comentário, na tarde escura de um mês outonal, em frente do nosso embaixador, na respectiva residência.

"Nem imagina!, senhor secretário de Estado", responde o diplomata. "Estes climas nórdicos, para além de serem muito incómodos, criam uma pressão psicológica terrível sobre as pessoas, levam a alguns desregramentos, como o alcoolismo, e chegam a originar doenças do foro psiquiátrico. Há por aqui imensos suicídios!" E o embaixador continua, por vários minutos, a discorrer sobre as óbvias desvantagens das longas noites, da ausência de sol e dos respectivos impactos negativos.

O secretário de Estado deve ter regressado a Lisboa com a plena confirmação daquilo que sempre suspeitara, sobre os malefícios do tempo na Escandinávia.

Algumas semanas depois, o nosso embaixador recebe um almirante em fim de carreira, homem bonacheirão e "bon vivant". O clima local continuava o mesmo, claro.

"Sabe, senhor Embaixador? Eu acho que é muito confortável sentir este contraste entre o tempo frio que faz lá fora e o ambiente simpático dentro das casas, nestes países nórdicos. De certo modo, este clima ajuda-nos muito à concentração, a apreciar os bons momentos da leitura de um livro, de uma conversa à lareira, com um copo ao lado. Eu devo confessar-lhe que sempre achei muito estimulante, intelectualmente, este tipo de tempo". E o almirante tira uma baforada do Cohiba e bebe mais um golo do "Royal Salute", que o embaixador guardava para os grandes visitantes.

O anfitrião sorri e anui, de imediato: "Tem o senhor almirante toda a razão! Isto de se estar em casa - e as casas aqui são quase sempre muito cómodas, como sabe -, com a neve e o frio como pano de fundo, é um estímulo fantástico para o bem-estar, para a relação dentro das famílias, para criar um ambiente muito saudável. Estas sociedades nórdicas não são ricas por acaso: é porque as pessoas se sentem bem e, naturalmente, isso estimula o trabalho e a eficácia. O clima é uma das chaves da felicidade nestes países, pode crer!".

Woody Allen criou a figura de Zelig, a personagem que mimetizava aqueles de quem ficava próximo. Este embaixador não era um homem hipócrita, nem sequer vivia na busca obsessiva de ser bem visto pelos seus visitantes, colando-se-lhes às opiniões. Pela minha experiência, tinha apenas uma despojada ausência de opinião própria, vivendo na eterna hesitação entre inteligentes argumentos contraditórios, relativamente aos quais não se conseguia decidir, mas que era capaz de aprofundar genuinamente, sempre com o entusiasmo das grandes convicções.

sábado, maio 11, 2019

sexta-feira, maio 10, 2019

As armas da Venezuela

Naquela noite de 2007, em Brasília, eu juntara à volta de Mário Soares, num jantar, o antigo presidente da República, José Sarney, e o então vice-presidente, José Alencar.

Sarney era um velho conhecido de Mário Soares, que as voltas da política tornara, à época, um leal aliado de Lula. Alencar era um querido amigo pessoal meu, que achei que Soares gostaria de conhecer.

O jantar começou bem, com a bonomia e as histórias mineiras do vice-presidente a deliciarem o nosso antigo presidente. Este tinha vindo, na véspera, da Venezuela, onde entrevistara o presidente Hugo Chávez para um programa televisivo. Estava visivelmente entusiasmado com o líder venezuelano, por virtude das suas preocupações sociais e dos seus desafios a Washington, sentimento que eu sabia muito longe de ser partilhado pelos dois convivas brasileiros. Alencar mostrava-se mais parcimonioso nestas reservas do que Sarney, que, tempos mais tarde, acabaria por assumir no Senado brasileiro uma oposição forte à entrada da Venezuela para o Mercosul.

A certo passo do repasto, com a conversa quase sempre em torno da figura de Chávez, comecei a notar que o diálogo entre Soares e Sarney se estava a tornar um tanto tenso. Entre outras discordâncias, Sarney explicava a Soares que havia setores brasileiros muito preocupados com as aquisições de material militar que Chavez tinha recentemente feito, e procurava chamar Alencar em apoio das suas teses. Este, até meses antes, tinha acumulado o cargo com o de ministro da Defesa, mas, por não querer distanciar-se da atitude também pouco crítica de Lula face a Chávez, mantinha-se discreto.

Soares, contudo, acreditava piamente na boa vontade de Hugo Chávez, confiava nas suas boas intenções e no seureal interesse em manter um relacionamento positivo com o Brasil. Num determinado momento, voltando-se para Sarney, disse-lhe: "Ó José Sarney! Eu conheço muito melhor o Chavez do que você! E, por isso, posso assegurar-lhe que nunca uma arma venezuelana que ele controle se voltará alguma vez contra um interesse do Brasil".

Sarney fechou aquela cara de brasileiro que, do bigode ao cabelo negro com brilhantina, refletia uma imagem caricatural do brasileiro da sua idade a que o mundo dos anos 50 e 60 se habituara, e, longe de convencido, voltando-se para Soares, disse-lhe: "Ó Mário! Nem você nem eu já temos idade para acreditar nessas coisas! Não seja ingénuo!".

Mário Soares não gostou, retorquiu firme, mas com procurada elegância. Eu fiz um sinal a Alencar para me ajudar a amenizar a conversa. Isso foi conseguido, sem dificuldade, mas pode dizer-se que aquele que seria o último encontro entre os dois antigos presidentes não acabou em ambiente de grande euforia. Despedidos os convidados, Soares voltou-se para mim e disse: “Este Sarney está muito reacionário, não acha?”.

Chávez já morreu há muito. Alencar e Soares também já desapareceram. Olhando as coisas à luz dos dias que correm, lembrei-me das preocupações de Sarney. E tenho a certeza, que sem apoiar minimamente as bravatas de Trump, Mário Soares seria hoje, se fosse vivo, um forte crítico de Maduro. Porque o seu lado era sempre o da liberdade.

Siglas

Dois dos últimos posts que publiquei tinham siglas como título. Hoje de manhã, durante um pequeno-almoço de trabalho, alguém lembrou que tantas são as siglas em que andamos mergulhados que quase se pode dizer que vivemos numa verdadeira “sopa de letras”.

Mas as siglas de que quero hoje aqui falar referem-se a uma realidade muito particular: a pessoas. É, de certo modo, uma consagração para alguém que a simples indicação de uma sigla a identifique publicamente.

Em França, há a sigla BHL para Bernard-Henri Lévy. Embora ande por estes tempos menos na moda, o antigo ministro das Finanças e diretor-geral do FMI, Dominique Strauss-Kahn, era igualmente identificado regularmente como DSK.

Quando vivia em Paris, dei comigo um dia a tentar recordar a quem mais esta simplificação nominal se aplicava por lá. Só me lembrei de Valéry Giscard d'Estaing (VGE), do desaparecido jornalista e político Jean-Jacques Servan-Schreiber (JJSS), da atriz Brigitte Bardot (BB), do jornalista televisivo Patrick Poivre d'Arvor (PPDA), da antiga ministra Michèle-Alliot Marie (MAM) e da (bela) ministra do Ambiente de Sarkozy, Nathalie Kosciusko-Morizet (NKM).

Nos Estados Unidos, surgem-me à ideia Franklin Delano Roosevelt (FDR) e John Fitzgerald Kennedy (JFK), ajudados, no presente, pelo facto de, no primeiro caso, dar o nome a uma importante artéria rodoviária de Nova Iorque (FDR Drive) e, no segundo, a um aeroporto da mesma cidade (JKF Airport). Com um grau diferente de popularidade, aparece LBJ (Lyndon Baines Johnson), vice-presidente e sucessor de Kennedy, que se presume tenha começado a ser designado por uma sigla na senda da daquele.

No Brasil, julgo que há apenas três nomes que a imprensa consagrou como siglas: os antigos presidentes Juscelino Kubitchek (JK) e Fernando Henrique Cardoso (FHC), bem como desaparecido político baiano António Carlos de Magalhães (ACM).

Desconheço o que passa noutros países, mas noto que, por exemplo, no Reino Unido não há esse costume, muito embora a importância da sua imprensa tablóide, com títulos garrafais a incitar à simplificação, pudesse ajudar a isso.

E em Portugal? Em termos de figuras públicas, creio que há apenas Miguel Esteves Cardoso (MEC), Baptista Bastos (BB), Pedro Queiroz Pereira (PQP), Eduardo Prado Coelho (EPC) e António-Pedro de Vasconcelos (APV). E, para quem tem memória futebolística, há ainda Jacinto João (JJ), um desportista do Vitória de Setúbal.

É claro que, neste âmbito, há ainda pequenos grupos privados, sem notoriedade pública, que se alimentam da sigla dada pelo seu nome. Composto pelos jornalistas Francisco Sarsfield Cabral e Filipe Santos Costa, o advogado Francisco Sá Carneiro e eu próprio - por minha iniciativa, quem se admira? - está em vias de ser criado o “clube FSC”. Infelizmente, há já quem tenha presumido o valor dessa marca e a tenha registado, como se vê pela imagem...

PS - Lembrei-me agora do poema de Bertold Brecht, "Do pobre BB"...

quinta-feira, maio 09, 2019

É tão fácil calá-los!

Anda para aí uma indignação pelo facto de, na maioria dos debates para as eleições europeias, os candidatos falarem uns “em cima” dos outros, criando uma cacofonia que resulta desagradável para alguns dos espetadores. E, no entanto, é tão fácil resolver o problema...

Na primeira vez que fui a uma reunião ministerial da OCDE, a Paris, foi-me dito que a minha intervenção teria de ser lida num máximo (creio que) de sete minutos. ”Aparei” o texto por forma a caber nesse tempo.

Quando cheguei à sala, verifiquei que tinha, no centro, uma coluna, creio que cilíndrica, com três luzes. A de baixo, que me pareceu maior, era verde. No meio, havia uma faixa amarela. No topo, sobressaía uma lâmpada vermelha.

Não estou seguro da exatidão dos números que vou dizer, mas isso pouco importa. Durante os primeiros quatro minutos da intervenção, pelo canto do olho, eu ia notando que a luz estava verde. Depois, a certa altura, por dois minutos, o verde desaparecia e, na coluna, iluminava-se a luz amarela. Era sinal de que tinha de apressar-me: essa luz durava dois minutos. Finalmente, surgia a luz vermelha. Num rápido minuto, havia que concluir a intervenção. Mas o que é que aconteceria se acaso o não fizesse? Muito simples: o microfone desligava-se e eu deixava de ser ouvido.

Se os moderadores dos debates das eleições europeias quisessem realmente discipliná-los, bastava-lhes atribuir um tempo para cada intervenção e mandar desligar o microfone de cada candidato após este ter chegado ao limite desse seu tempo. É o ovo de Colombo! Mas não querem! As peixeiradas, em televisão, valem audiências.

BHL

Bernard-Henry Lévy, conhecido em França como BHL, esteve em Lisboa, onde apresentou, há dois dias, um monólogo teatral, no Tivoli. Teve casa cheia. Não estive lá, mas disseram-me que não perdi muito.

Lévy foi o filósofo francês que estimulou Nicolas Sarkozy à invasão da Líbia e que, no auge da tensão ucraniana, surgiu em Kiev a mobilizar os nacionalistas anti-russos. Foi aliás na Ucrânia que o encontrei, em 2016 e 2017, em dois congressos em que ambos participámos.

A França é muito dada à gestação deste tipo de "guerrilheiros da palavra", de corajosos combatentes com os mortos dos outros, prenhes de gesticulação mediática e com uma avaliação das consequências das lutas ao nível das batalhas de soldadinhos de chumbo. Estou a ler um livro da filha de Régis Debray que fala desse outro exemplo.

Lévy é um intelectual que, como filósofo, diz quem sabe que tem apreciável mérito. É um esteta. Veste-se daquilo que os brasileiros qualificam de "esporte fino", isto é, fatos de fino recorte com camisa branca aberta até ao terceiro botão, a mostrar o peito, cabelo ondulado e falsamente esvoaçante, graças à eficácia da laca. Quando vivi em Paris, via-o regulamente no “Flore", preponderando numa corte de admiradores, acompanhado da vistosa mulher, a atriz e modelo Ariel Dombasle.

Um dia, em 2010, a vida intelectual francesa foi sacudida por uma imensa e cruel gargalhada. Numa obra de Lévy, "De la Guerre en Philosophie", este citou, a certo passo, as conferências proferidas por um tal Jean-Baptiste Botul, perante os neokantianos do Paraguai, a seguir à Segunda Guerra Mundial. Lévy já havia usado excertos de Botul numa conferência na Ecole normale supérieure, em 2009. Ambas as citações vinham da obra de Botul, “A vida sexual de Emmanuel Kant”.

Ora Botul era uma figura inventada, criada em 1995 por um jornalista do satírico Canard Enchainé. O filósofo caiu na esparrela e, mais do que do valor (que parece que era real) das 1340 páginas do livro, a França intelectual passou por algum tempo a falar de Botul e a rir-se de Lévy. Há que convir que deve ser uma grande ingenuidade acreditar na existência de uma massa crítica de neokantianos no Paraguai! Pensando melhor: talvez houvesse alguns, entre os refugiados políticos centro-europeus da época...

quarta-feira, maio 08, 2019

AOC

Ontem, Álvaro Vasconcelos apresentou no Centro Nacional de Cultura, em Lisboa, o seu novo livro - “25 de abril no Futuro da Democracia”. Teresa de Sousa, Guilherme Oliveira Martins e Luís Moita fizeram a apresentação deste trabalho, em que o autor junta a uma interessante conferência proferida em Havana dois outros textos que, no seu conjunto, nos permitem olhar para a Revolução de 1974 numa ótica prospetiva.

Álvaro Vasconcelos é uma das figuras a quem Portugal muito deve, no campo da promoção da reflexão em matéria de política externa e europeia. Alma do saudoso Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais (IEEI)(1980/2007), viria a dirigir, em Paris, o Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia (2007-2012). Bem antes disso, durante a ditadura, esteve exilado na Bélgica e em França, tendo tido então um percurso político pela extrema-esquerda maoísta, que se manteve ainda por algum tempo depois do seu regresso a Portugal, no 25 de Abril.

Teresa de Sousa, que o acompanhou nesse ciclo político, lembrou que ambos haviam pertencido à AOC (Aliança Operário-Camponesa), uma organização “de massas” dependente de uma das fações do PCP-ML.

A AOC foi uma sigla que se tornou popular nas eleições dos anos 70, quando a sua propaganda televisiva era “Vota no castelo!”. A AOC tinha uma agenda política fortemente contrastante com a dos comunistas do PCP. A sua palavra de ordem era “cada voto na AOC é uma espinha cravada na garganta do Cunhal”.

Teresa de Sousa lembrou também que, curiosamente, AOC é hoje o nome por que é muito conhecida uma das deputadas democráticas americanas mais fortemente crítica de Trump, Alexandria Ocasio-Cortez.

Quando ouvi esta história, lembrei-me de outra. Um dia, em Paris, depois do termo das suas funções na estrutura da União Europeia, decidi convidar Álvaro Vasconcelos para almoçar, para lhe agradecer toda a colaboração que havia dado à embaixada que eu chefiava, enquanto havia ocupado aquele cargo. Escolhi uma zona que não era muito longe da residência dele. Não lhe disse o nome do restaurante, apenas o endereço, próximo do Instituto do Mundo Árabe, no final do boulevard Saint-Germain.

Lá nos encontrámos, o almoço correu bem, brindámos ao futuro que, dentro de meses, ambos passaríamos a ter em Portugal. No final, disse-lhe que a escolha do restaurante era também, em si mesma, uma homenagem a ele. Nem imaginam a gargalhada que do Álvaro quando se deu conta de que o nome do restaurante era precisamente o AOC...

Honra a Messi

Desde há anos que, do Manchester United ao Real Madrid e agora à Juventus, “sofro” por Cristiano Ronaldo. Alegro-me quando ele marca e ganha, desespero quando ele falha e perde. Sinto os seus êxitos um pouco como meus, olho as suas conquistas como um orgulho coletivo do país. Acho que ele faz imenso pela notoriedade de Portugal - e isso, para mim, é um valor. (Noto, para que não haja dúvidas, que o mesmo me acontecia com José Mourinho).

Dito isto, tenho de reconhecer que ver jogar Lionel Messi faz parte dos meus maiores prazeres futebolísticos regulares. Com uma vida a ver bom e mau futebol, raramente observei um jogador tão genial e completo. Messi é um génio, como Ronaldo o é, cada um à sua maneira. Um drible curto de Messi, na área, ou um seu passe milimétrico equivalem àqueles livres, fantásticos e precisos, de Ronaldo, ou aos seus cabeceamentos, “lá de cima”.

Quando ocorre um jogar contra o outro, claro que quero que Ronaldo “esmague” Messi, tal como nos prémios do “melhor do mundo”. Mas nem por um segundo isso faz com que eu alinhe minimamente na cultura anti-Messi que por aí anda, que também leva o Barcelona por arrasto. Ontem, ao ver o Liverpool-Barcelona, apreciei em especial o espetáculo, a “remontada” britânica, com aquele curiosíssimo canto, a fechar o jogo. Ah! E gostei dos cumprimentos entre adversários, no fim.

O silêncio de Marcelo

Ao contrário do que se diz, a idade traz memória. Pertenço a uma geração que, há umas boas décadas, lia, por vício recorrente, as crónicas de análise política que Marcelo Rebelo de Sousa escrevia na página dois do "Expresso". E, mesmo sem precisão factual, recordo-me de um desses textos em que o analista especulava em torno do "estranho" silêncio de Eanes, então presidente da República, em face de determinada conjuntura. O agora presidente elaborava sobre as razões que motivavam aquele que viria a ser seu antecessor a não se pronunciar, como se entendia expectável, nesse quadro de crise.

Lembrei-me disto agora, num tempo em que Marcelo Rebelo de Sousa, cuja propensão para o pronunciamento público costuma, às vezes, raiar o excesso, bem em contraste com o que era a consabida reserva de Eanes, se mantém, pelo menos até à hora em que escrevo, num "sonoro" silêncio, naquela que foi a circunstância que, de modo potencial, se configurou como a maior crise para a estabilidade governativa, em toda a corrente legislatura.

O presidente fez bem em guardar a sua palavra. O que quer que pudesse ter dito teria sido demasiado. António Costa mediu a sua atitude, ao ameaçar com uma demissão, caso a direita se deixasse arrastar num processo de irresponsabilidade financeira. (É muito curioso que os portugueses, e o próprio António Costa, aceitem, sem surpresa nem escândalo, uma idêntica atitude por parte da "esquerda da esquerda", como se estivéssemos perante crianças traquinas "que já se sabe como são..."). Ao deixar o PSD e o CDS tropeçarem em si mesmos, Costa poupou a Marcelo o custo político de um veto -que, faço justiça ao presidente, ele seguramente colocaria à legislação, se aprovada nos escandalosos termos acordados em comissão parlamentar.

Tenho para mim que o presidente e o primeiro-ministro se fizeram um favor mútuo. António Costa ocupou o centro da praça, nela ficando deliberadamente sozinho, assistindo (com evidente deleite) ao esbracejar verbal dos seus opositores, que nem sequer foram compreendidos pela esmagadora maioria dos comentadores das respetivas áreas políticas - porque estes sabem que o ridículo se paga em credibilidade. Marcelo Rebelo de Sousa, refreando o seu tropismo para a palavra instantânea, percebeu que tudo quanto pudesse dizer, mesmo em termos de "acalmação", teria um preço em desagrado por parte de alguém. Deixará assim que a poeira assente para depois nos brindar com algumas palavras vistas como sensatas. Como sensato foi este seu silêncio.

Lembrei-me disto agora, num tempo em que Marcelo Rebelo de Sousa, cuja propensão para o pronunciamento público costuma, às vezes, raiar o excesso, bem em contraste com o que era a consabida reserva de Eanes, se mantém, pelo menos até à hora em que escrevo, num "sonoro" silêncio, naquela que foi a circunstância que, de modo potencial, se configurou como a maior crise para a estabilidade governativa, em toda a corrente legislatura.

O presidente fez bem em guardar a sua palavra. O que quer que pudesse ter dito teria sido demasiado. António Costa mediu a sua atitude, ao ameaçar com uma demissão, caso a direita se deixasse arrastar num processo de irresponsabilidade financeira. (É muito curioso que os portugueses, e o próprio António Costa, aceitem, sem surpresa nem escândalo, uma idêntica atitude por parte da "esquerda da esquerda", como se estivéssemos perante crianças traquinas "que já se sabe como são..."). Ao deixar o PSD e o CDS tropeçarem em si mesmos, Costa poupou a Marcelo o custo político de um veto -que, faço justiça ao presidente, ele seguramente colocaria à legislação, se aprovada nos escandalosos termos acordados em comissão parlamentar.

Tenho para mim que o presidente e o primeiro-ministro se fizeram um favor mútuo. António Costa ocupou o centro da praça, nela ficando deliberadamente sozinho, assistindo (com evidente deleite) ao esbracejar verbal dos seus opositores, que nem sequer foram compreendidos pela esmagadora maioria dos comentadores das respetivas áreas políticas - porque estes sabem que o ridículo se paga em credibilidade. Marcelo Rebelo de Sousa, refreando o seu tropismo para a palavra instantânea, percebeu que tudo quanto pudesse dizer, mesmo em termos de "acalmação", teria um preço em desagrado por parte de alguém. Deixará assim que a poeira assente para depois nos brindar com algumas palavras vistas como sensatas. Como sensato foi este seu silêncio.

(Artigo hoje publicado no “Jornal de Notícias”)

terça-feira, maio 07, 2019

segunda-feira, maio 06, 2019

Conversa

“O tempo vai estragar-se!”, ouviu-se há pouco na Tosta Fina. “Mas então não se dizia por aí que era precisa chuva? Em que é que ficamos?”, diz outro. Um terceiro, realista: “Isto é como na política: o que é bom para uns é mau para outros. Essa é que é essa! Sai mas é um covilhete bem quentinho, que é o que se leva desta vida”. E lá foram todos.

domingo, maio 05, 2019

Será hoje?

Depois do que há pouco disse Assunção Cristas, será este o dia em que vamos assistir ao recuo da direita parlamentar face àquilo que anunciou ter aprovado, em conluio com a esquerda desrespeitadora dos compromissos europeus? Se o fizer, e para disfarçar essa mudança de posição, aposto que isso será feito a coberto de um forte ataque ao governo, tentando fazer esquecer que este não foi havido nem achado na altura do entendimento feito. O governo até pode vir a acabar por não ter razões para se demitir, mas uma coisa será sempre certa: a oposição de direita, mesmo que venha a recuar, já deu, perante os portugueses, a prova provada de que se demitiu das suas responsabilidades de Estado e de que só reagiu perante o escândalo criado.

sábado, maio 04, 2019

Wishful thinking

O dia de ontem acabou dominado por um bom e firme discurso de António Costa, em que cuidou em atenuar discretamente as culpas dos parceiros da geringonça (quiçá na esperança de não fechar as portas a um futuro novo acordo), passando o essencial do ónus da crise para a direita, pelo que esta agora revelou de incoerência e de irresponsabilidade. Com esta atitude de oportunismo demagógico, à cata da popularidade fácil no importante eleitorado que os professores representam, mesmo com o risco de desencadearem uma bola de neve de reivindicações em setores similares, PSD e CDS desmascararam-se, alienaram a imagem de responsabilidade a que queriam colar-se pelos alegados méritos da governação nos tempos da troika, e, ao fazê-lo, deram ao PS, de mão beijada, um inesperado trunfo, permitindo-lhe poder ter sólidas razões para se afirmar como o partido do rigor financeiro, do respeito pelos compromissos europeus, à cabeça de um governo que, não obstante isso, conseguiu concretizar algumas medidas de atenuação dos sofrimentos, à escala daquilo que era exequível. O PS, cuja campanha europeia ia da banalidade às ruas da amargura, retomou assim a iniciativa política, num registo de Estado. Costa ganhou e, para alguns mais otimistas, pode mesmo voltar a sonhar com a maioria absoluta, PSD e CDS degradaram visivelmente a sua imagem, BE e PCP foram apenas coerentes e previsíveis. Em 24 horas, o PS conseguiu um salto de credibilidade que pode dar-lhe uma segunda vida e fundamentos para um reforço da vitória eleitoral que já seria sempre a sua.

O que acabo de escrever, no longo parágrafo anterior, reproduz uma narrativa comum. Mas nem tudo o que está nesse texto constitui, necessariamente, a minha opinião sobre o que, de facto, se está a passar, embora ali se espelhe muito daquilo que eu gostaria que viesse a acontecer. Os anglo-saxónicos chamam a este tipo de exercícios - um pensamento comandado pelos desejos - “wishful thinking”.

sexta-feira, maio 03, 2019

Estar ou não estar no Guiness

Nunca tive ambições de estar no Guiness. Mas vai sabendo bem!

Se a “santa aliança” entre a esquerda da esquerda e os partidos da direita se concretizar de novo (num “remake” do PEC IV, de 2011), e António Costa decidir demitir-se, continuarei a manter no currículo ter feito parte do único governo minoritário que, em Portugal e em democracia, cumpriu um mandato completo - o primeiro governo chefiado por António Guterres, entre 1995 e 1999 (de que António Costa fazia parte, recordo).

Não me agrada nada ter o meu currículo nas mãos de partidos nos quais não voto!

quinta-feira, maio 02, 2019

Sensibilidades

Há dias, para criticar um político para quem os números eram tudo, escrevi, por aqui e algures, que ele era menos um governante e mais um contabilista.

Pelos vistos não percebendo que, ao dizer isto, nada me movia contra os contabilistas mas que tinha tudo contra os políticos que atuavam como eles, quando a sua tarefa era bem outra, recebi queixas ofendidas de vários contabilistas, que não entendem que “cada macaco no seu galho”...

Há dois dias, numa entrevista televisiva sobre a Venezuela, saiu-me, a certo passo, que “Maduro é um genérico de Chávez”. Tinha acabado de dizer a frase e logo pensei: ainda me arrisco a que os fabricantes de genéricos se aborreçam. Há pouco, lá veio uma mensagem, ofendida: “o senhor dá dos genéricos uma má imagem, sem respeito profissional por quem os produz”.

Está tudo doido?

A derrota póstuma de Fraga

A transição espanhola, a saída da ditadura para um modelo democrático, foi considerada, ao seu tempo, uma mostra de sabedoria. Juan Carlos legitimou nela o seu reinado, em especial depois da hábil gestão da tentativa de levantamento militar, em 1981. A nova constituição parecia ter já incorporado, com alguma arte, as diversidades autonómicas. O modo como o novo regime soube lidar com o terrorismo, extremista ou independentista, deu do país a imagem sólida, impressão que a integracão europeia e o sucesso económico confirmariam. A Espanha foi uma imagem de sucesso.

O desenho do espetro partidário parecia acompanhar a normalização. À esquerda, os socialistas do PSOE haviam, com realismo, abandonado as bandeiras mais radicais, convertendo-se à NATO e projetando no país uma agenda “business friendly”. À direita, gerindo a herança, mais ou menos ambígua, do seu passado franquista, Fraga Iribarne, o galego que fora ministro de Franco, criou um Partido Popular que, não se afastando de uma matriz bem conservadora, parecia cultivar uma modernidade que era muito mais do que um “aggiornamento” oportunista do lado vencedor das “duas Espanhas”.

O PSOE, fruto de erros próprios e de incapacidade de leitura da muito rápida dinâmica da sociedade, pareceu, a certa altura, prestes a cair no destino do PASOK grego ou dos socialistas franceses. O radicalismo geracional deu mostras, por algum tempo, de poder vir a condenar a esquerda a um destino extremado e, por essa via, a assegurar ao polo conservador uma sustentação prolongada no poder.

Afinal, nada disso se passou. Tendo como inescapável pano de fundo a aventura independentista catalã, a sociedade espanhola reagiu num sobressalto identitário de centralismo, que a lógica apontaria como devendo resultar num refúgio eleitoral na direita. Só que o Partido Popular, com um comportamento rígido, incapaz de comportar os sinais de mudança, enquistou-se numa postura que alienou, simultaneamente, alguns dos seus setores mais centristas e, no polo oposto, favoreceu a emergência de um núcleo de extrema-direita que, ao receituário dos saudosos da Espanha dos “señoritos”, soma hoje o fator novidade e a agenda populista e caricatural dos medos xenófobos. A direita partiu-se, nela o PP parece ter deixado de ser o seu polo de referência e Fraga perde, postumamente, a sua aposta histórica.

A Espanha, com um sistema político esfrangalhado, mostrou que é ainda nos socialistas que mais confia. Ao fundo, continua, contudo, a ver-se a sombra da Catalunha.

(Artigo publicado no “Jornal de Notícias” em 1 de maio de 2019)

quarta-feira, maio 01, 2019

Odores

O advogado João Araújo foi condenado a pagar uma indemnização a uma jornalista do “Correio da Manhã” por, há uns tempos, ter dito, à frente de câmaras de televisão, que ela “cheirava mal”. O tribunal não terá sido sensível ao conceito da liberdade subjetiva do olfato de cada um.

Eu estava num grupo de pessoas quando vi a cena e recordo-me da surpresa coletiva ao me ouvirem exclamar: “Querias Houbigant?!” Toda a gente olhou para mim, com ar surpreendido. O que é que eu queria dizer com aquilo?

E lá tive que explicar. Um familiar meu tinha criado a fama de, ao abandonar certo lugar privado da sua habitação, deixar regularmente atrás de si odores residuais que, em geral, eram menos apreciados pela comunidade de utentes que lhe sucederiam no uso do local (espero que tenham apreciado o delicado “understatement” estilístico que, com esforço, acabei de elaborar). Criticado, ele reagia, invariavelmente, com a expressão: “Querias Houbigant?!”

Nunca tinha ouvido a palavra Houbigant e, durante muitos anos, a expressão moeu-me a cabeça. Um dia, fui ao Google e, depois de algum trabalho, lá descobri que Houbigant era o nome de um perfume - para mim, até hoje, completamente desconhecido, quiçá devendo ter sido popular noutras gerações.

Da próxima vez que encontrar João Araújo, não deixarei de lhe dizer: “Querias Houbigant?!”. E também comentarei que a sanha do “Correio da Manhã” contra ele me “cheira” muito que tem a ver com o nome de José Sócrates.

terça-feira, abril 30, 2019

O Brasil por cá

A minha interlocução com brasileiros, a propósito da situação política no seu país, tem vindo, nos últimos tempos, a passar muito por motoristas de táxis e, em particular, de Uber. Raramente sou eu a puxar a conversa, porque, as mais das vezes, eles próprios se encarregam, quando perguntados há quanto tempo por cá estão e de onde são originários no Brasil, de deixar claro o que pensam sobre como as coisas vão por lá.

Em regra, são anti-Lula, mesmo que não necessariamente pró-Bolsonaro. Falam imenso da corrupção e da insegurança. Pela minha parte, nunca comento, mesmo quando estimulado a isso. Digo que o país é deles e explico que também não me agradaria ouvir estrangeiros a comentar criticamente o que por cá se passa. E ouço-os, desde logo a constatar que “os portugueses gostam mais do Lula do que os brasileiros”.

Hoje, tive uma surpresa: um motorista confessou-me que era militante do PC do B, um partido “irmão” do PT. Uma raridade! Falou-me, claramente emocionado, da recente entrevista de Lula à Folha de S. Paulo e ao El País. Elogiou Manuela d’Ávila, que foi a candidata a vice-presidente com Fernando Haddad, e confessou-me que gostaria de “regressar em breve a um Brasil sem Bolsonaro”. Não comentei, claro, mas acho que bem pode esperar sentado... no Uber!

segunda-feira, abril 29, 2019

Conversa

Ela, nos sessenta e muitos, tinha uma cabeleira dourada standard e um ar bastante “bem”. Devia ter sido bem gira. Era ainda Nevogilde, no seu melhor. Nele, a cara dizia-me qualquer coisa, mas, confesso, que já tive melhores dias no reconhecimento facial de pessoas. Tinha uma boa década e meia a mais do que ela.

Foi num bom restaurante do Porto, há umas horas.

Eu jantava sozinho. Eles, um com o outro, na mesa ao lado. Cada um olhava o respetivo telefone. “Já viste o resultado em Espanha?”, perguntou ela. “Os vermelhos ficam!”. Sorri (interiormente), interrogando-me sobre se o fantasma da Pasionaria estaria mesmo a rejubilar com a recondução do “Ken da Barbie” na Moncloa.

Ele, grave, continuava a ponderar. A certo ponto, reagiu, meio displicente: “Deram cabo de tudo. Agora ainda há essa coisa do Vox!“. Deixou passar um instante e revelou: “Nunca acreditei no Fraga, sabes? Traiu o Franco”.

A conversa começava a compor-se. Eu fingia que lia o editorial do Economist sobre a Hauwei. Mas estava curioso. De onde é que, afinal, eu conhecia aquela cara?

Mandei vir mais um Jameson, porque ando numa fase de trocar o “whisky” pelo “whiskey”, talvez como consequência colateral do “backstop” do Brexit! E foi então que ouvi, na boca dele, a frase definitiva: “Gostava era dos dias em que a Falange tinha sempre unanimidade nas Cortes. Belos tempos!”. E gargalhou, finalmente. Ela (pronto, era isso, era segundo casamento!) inquiriu: “Ias lá muito, nesse tempo, não ias?”. Não esperou a resposta, óbvia, e, olhando para o lado (que isto agora nunca se sabe quem é que anda por aí), baixando a voz, que era cava, como o estatuto social requeria, clarificou: “Para além do ano de 1975, claro! Passaste lá muito tempo, então”. Ele só fez um esgar, blasé e cúmplice, confirmatório, qualquer coisa entre o ELP e o MDLP. E o nome dele, caramba!, finalmente, emergiu, para derrota provisória do meu futuro Alzheimer. Mas não esperem que o diga!

Enquanto me levantava da mesa, tive o impulso (felizmente contido) de perguntar, para o lado: “Ia muito ao Pasapoga, nessa altura, não ia?” Mas travei-me. No Porto, por estes dias, ainda por cima depois do resultado de hoje na “pedreira” de Braga, ainda tenho de ter algum cuidado...

domingo, abril 28, 2019

CDS

O CDS foi sempre, por muito que alguns nunca o tenham entendido, um partido estruturante do nosso sistema democrático. Custa-me assim assistir ao estranho silêncio de um certo CDS, histórico e responsável, em face das derivas populistas e extremistas hoje feitas em seu nome.

Encontro

- Já não se lembra de mim?! Pudera! Com a vida que tem...

Era um homem pequeno, magro, de olhar penetrante, tenso, um sorriso que não era mais que um esgar. Tinha-se aproximado pela rua, aos zigzags, e agora, no passeio, travava-me o passo.

Estávamos no cruzamento da rua do Almada com a dos Clérigos, no Porto. Há uns anos.

Costumo ter boa memória visual, mas, por mais que me esforçasse, não me recordava dele. Podia ser que com o fluir da conversa...

- É natural que já se tenha esquecido de mim. Passou já tanto tempo. Mas eu não esqueço aquelas palavras simpáticas que, há anos, me dirigiu, sobre o meu trabalho. Ficaram-me para sempre.

Que teria eu dito? Continuava mudo, encurralado no passeio estreito, com os carros à disparada, a impedir um início de retirada. O meu esquecimento seria da idade? É que continuava sem me lembrar de nada. O que já me incomodava.

- Pois eu, depois de ter por lá andado - bons tempos! -, tive uma vida muito complicada. Traições, sabe? Não se pode confiar em ninguém.

Onde é que teria sido o "lá" onde ambos nos tínhamos, ao que parece, encontrado? Sem nomes, relatou invejas que o tinham prejudicado, perseguições de que fora vítima, uma carreira profissional arruinada. Até a família! Tudo tinha corrido mal. Estava no desemprego.

Por essa altura, eu tinha passado aquele limiar temporal em que já me não era possível, com decência, perguntar quem ele era, onde nos conhecêramos, o que realmente fazia ou fez. O discurso do homem, culto e rico na expressão, revelava-me alguém bem preparado, mas, igualmente, uma personalidade abalada, perturbada. Continuava a acreditar que, por uma qualquer referência que acabasse por surgir, ainda ia "agarrar" a origem da figura e ligá-la a uma circunstância que me fosse comum.

Informou-me que lhe aparecera uma oportunidade para dar aulas. Começava na semana seguinte. E, algo críptico, acrescentou:

- O problema vai ser aguentar até lá.

Crendo ter vislumbrado uma escapatória, peguei na palavra, porque até então não tivera espaço para qualquer deixa, e disse-lhe que, se essa oportunidade se abria, seria apenas uma questão de tempo até pôr a sua vida em ordem. E adiantei umas platitudes de sala de espera de médico, como "o mundo dá tantas voltas" ou "sabe-se lá o dia de amanhã" ou "vai ver que tudo acabará por correr bem".

Vi, com alívio, que o meu interlocutor concordava, assentindo com a cabeça.

- Tem toda a razão, disse. Mas há-de concordar que é dificil, como no meu caso, estar sem comer quase há 24 horas. Mas vou aguentar! Não se preocupe...

Aí, fraquejei. Levei a mão à carteira e preparava-me para tirar uma nota, quando ele reagiu:

- Não, não! Nem pense nisso! Não junte uma humilhação mais àquelas por que tenho passado. Nunca perdoaria que o meu amigo ficasse com uma má impressão de mim. Posso ter fome, mas tenho a minha dignidade e, em especial, quero conservar a minha imagem. Como lhe disse, nunca esqueci as suas palavras. Basta-me isso! Eu cá aguentarei...

A cena invertera-se. Ele estóico, eu a pedir-lhe que aceitasse, dada a situação em que estava, uma simples nota para aconchegar o estómago. Não tinha nada a ver com humilhação ou dignidade, disse-lhe. Eu tinha muito gosto...

A relutância do homem começou a esbater-se. Condescendente, lá cedeu:

- Bom, se o meu amigo quer mesmo fazer-me esse favor, eu posso aceitar. Mas com uma condição! Isso é imperativo! Sem ela, não aceito! O meu amigo vai dar-me o seu endereço, para eu lhe enviar, logo que receber o primeiro salário da escola, aquilo que agora faz o favor de adiantar-me. Tenha paciência! Isso não dispenso! Nem eu aceito esmolas nem o meu amigo, pessoa que muito admiro, alguma vez seria tentado a dar-mas. Eu conheço-o!

Concordei, claro, "flattered" e aliviado com afastamento da suspeita de que eu pudesse ousar dar-lhe uma esmola. E lá lhe avancei alguns euros, acompanhados de um cartão pessoal. Sei lá porquê, senti-me aliviado. Parecia que o homem me acabara de fazer um favor. Na verdade, eu estava grato por ter recuperado a minha "liberdade", saído daquela conversa tão intensa. E lá se foi ele, rua abaixo. Até hoje.

A pessoa que me acompanhava, silenciosa durante toda a cena, interveio, por fim: “Quem era?”. Ainda hoje recordo o seu olhar de espanto, ao ouvir o meu ainda aturdido “Sei lá!”.

sábado, abril 27, 2019

Laranjeira

Olhando para trás, dou comigo a pensar que devo ser cliente do Laranjeira, um dos mais seguros poisos gastronómicos de Viana do Castelo, vai para mais de seis décadas. Comecei a ir por lá almoçar em criança, com os meus pais, no verão, quando na antiga “casa de pasto” preponderava a figura do senhor Francisco, com a dona Maria a dirigir a cozinha.

Ao longo dos anos, a casa evoluiu. E a ambição, felizmente, também. Da pequena sala e da pensão, a família passou a ter um hotel e, depois, a bela residencial Melo e Alvim, meu pouso preferido na cidade. O casal fundador - que, por décadas, continuei a rever na mesa ao fundo, à esquerda - deixou entretanto as rédeas ao filho José. Levei por ali dezenas de amigos, recomendei a casa a muitos mais.

Com o José, desde há muito, estabeleci uma relação pessoal que fazia com que, mesmo numa passagem breve pela cidade, nunca deixasse de o visitar, ali naquele início da rua Manuel Espregueira, à saída da Praça. Era com evidente alegria que, à minha vista, ele disparava do fundo, da zona do balcão, naquele seu passo curto e estugado, com o sorriso a aflorar no bigode cada vez mais branco, para o nosso abraço sempre amigo.

Há uns anos, falou-me da doença. Que, a certa altura, se lhe pressentia na cara. Creio mesmo que me disse ter ido a uma consulta ao estrangeiro. Depois, recuperou e tudo parecia bem. Passei, há pouco tempo, por Viana e olhei para dentro do restaurante. Era a meio da tarde. Nem o José, nem sequer a simpática empregada Maria Eugénia, estavam à vista. Perdi assim a última oportunidade de encontrar o meu amigo José Laranjeira, que hoje desapareceu. Para mim, Viana, sem ele por ali, não será mais a mesma coisa.

Memória de uma noite

No dia 11 de março de 1975, houve uma tentativa de golpe de Estado militar em Portugal. Descontente com o curso da Revolução e inconformado com o seu afastamento do poder pelo Movimento das Forças Armadas (MFA), em setembro do ano anterior, o general Spínola e alguns sequazes tentaram retomá-lo. Na sua ação, provocaram um morto e feridos. Constatado o malogro da intentona, Spínola fugiu para Espanha (iria depois para o Brasil), tendo alguns dos seus cúmplices sido presos.

Ao final da tarde desse dia, a cúpula do MFA reuniu no palácio de Belém com o presidente Costa Gomes, para avaliar o ocorrido. Houve quem achasse que isso não era suficiente. Alguns oficiais, entre os quais eu me encontrava, entenderam que era importante tirar reais consequências do estado de coisas, no seio das Forças Armadas, que tinha criado as condições para a execução do golpe. E, se bem o pensámos, melhor o fizemos: metemo-nos nos nossos carros, entrámos pelo palácio de Belém dentro, forçámos a interrupção da reunião e, manifestamente contra a sua vontade e tendo subliminarmente atrás de nós o peso de algumas unidades militares importantes, obrigámos Costa Gomes e as estruturas dirigentes do MFA a deslocarem-se para o edifício na calçada das Necessidades, onde hoje funciona o Instituto de Defesa Nacional. E assim aconteceu a Assembleia do 11 de março.

Há dias, foi lançado um livro que contém a transcrição completa do debate havido nessa tensa Assembleia, que durou mais de oito horas. Tive o gosto de ser convidado por Vasco Lourenço e Almada Contreiras para, na Associação 25 de Abril, fazer a apresentação do livro, que surgiu quase simultaneamente com um excelente documentário realizado por Jacinto Godinho para a RTP sobre essa histórica Assembleia.

Porque, durante estes 44 anos, o que se passou realmente naquela reunião foi objeto de forte controvérsia, não obstante ela ter sido testemunhada por cerca de duas centenas de pessoas, a publicação da transcrição dos debates reveste-se da maior importância.

Sumariando o que disse na apresentação do livro, julgo ficar claro que o qualificativo denegridor de “assembleia selvagem” colado a essa reunião, não tem a menor razão de ser, pelo que o livro ajuda a acabar de vez com três mitos.

O primeiro é da indisciplina. A reunião, não despida de emoção em alguns momentos, passou-se sob um permanente sentido de respeito hierárquico, desde logo garantido pela tutela do presidente da República e do primeiro-ministro. Ao longo dessas longas e tensas horas, como o texto testemunha, não houve o mais leve beliscar do respeito hierárquico e as interlocuções mantiveram-se no formalismo a que o ambiente de uma reunião militar obrigava.

O segundo diz respeito à questão das eleições para a Assembleia Constituinte, previstas para 25 de abril, isto é, pouco mais de um mês depois da Assembleia. A mitologia, adubada por alguns historiadores, aponta no sentido de ter sido Costa Gomes, num “hábil” fecho da reunião, que deu esse assunto como encerrado, para evitar que a Assembleia procedesse a um adiamento, assim incumprindo com o compromisso assumido pelo MFA no 25 de abril. Nada mais falso. Como o texto revela, não obstante terem surgido algumas vozes favoráveis ao adiamento, muitas mais se pronunciaram em favor da manutenção da data. É mesmo Rosa Coutinho quem adianta que seria uma “provocação” ao povo português não cumprir com a palavra dada.

Finalmente, um terceiro mito fica também, para sempre, arrumado: a questão dos fuzilamentos. Claro que houve quem alvitrasse que se deviam fuzilar os responsáveis pelo golpe criminoso dessa manhã (mas nenhuma dessas pessoas foi o coronel Varela Gomes, como erradamente consta de livros e abundantes artigos de imprensa). Houve, de facto, uma intervenção nesse sentido e foi lida uma proclamação, sob a mesma orientação, aprovada na unidade militar que havia sido bombardeada pelos sediciosos. Mas a rejeição esmagadora dessa ideia ficou, desde logo, bem patente. O texto traz-nos, a esse respeito, magníficas intervenções de Cabral e Silva, de Rosa Coutinho, de Sacramento Marques, de Costa Neves, do presidente Costa Gomes e de outros, afastando liminarmente essa irresponsável sugestão, garantindo contra ela o apoio esmagador da Assembleia. Devo dizer que esse é talvez um dos grande momentos da Assembleia do 11 de março, pela prevalência clara, no seu seio, de um sentimento humanista e muito português, como Ferreira Fernandes bem sublinha na sua crónica de hoje no “Diário de Notícias”, que pode ser lida aqui.

A Assembleia do 11 de março, com todas as suas decorrências, faz hoje parte integrante da História de Portugal. Tive grande orgulho em nela participar e ter mesmo nela feito uma intervenção - sendo, aliás, uma das muito escassas vozes de oficiais milicianos que alguma vez tomaram a palavra na dezena de Assembleias do MFA, realizadas entre dezembro de 1974 e setembro de 1975 (e estive presente em três).

Não se pode entender a História sem contextualizarmos os factos. Não se pode olhar para os acontecimentos de uma época como se as coisas se estivessem a passar hoje, à luz do que agora sabemos e pensamos. Além disso, temos de nos ver a nós mesmos inseridos nessa época, no Portugal convulso e agitado desses dias, nesse caldeirão de esperança em que todos estávamos mergulhados. A Revolução era jovem e nós também.

Reflexão sobre a ingratidão

Um certo olhar sobre o 25 de abril, que sempre emerge por esta época, apoia-se na ideia de que existe um défice de reconhecimento, em especial por parte das novas gerações, dos benefícios que a ordem democrática trouxe aos portugueses. Para essa perspetiva, a liberdade de que desfrutamos surge hoje como um dado adquirido, sem que, no entanto, haja um reconhecimento explícito dos sacrifícios que foram necessários para, em 1974, nos libertarmos da ditadura. E, mais do que isso: sem que se assumam as incomensuráveis vantagens que o novo regime trouxe, face ao “tempo da outra senhora”.

Geracional e politicamente, sou tentado a simpatizar com este modo de ver as coisas e irrito-me com quem tende a desvalorizar o esforço e o risco de quem lutou pela liberdade, negativizando aquilo que ela nos trouxe. Mas, devo confessar, com realismo, que acho quase inevitável que, 45 anos depois da Revolução, quem a não viveu e não haja sofrido o autoritarismo do anterior estado de coisas não sinta um forte apelo a comemorá-la, com um entusiasmo militante. Algumas dessas pessoas, olhando para o paradigma político que hoje marca a generalidade da Europa, tenderão mesmo a considerar que o modelo de liberdades em que nos habituámos a viver mais não é do que uma coisa natural e, perdoe-se-me a ousadia, uma quase banalidade.

É injusto que assim pensem? Claro que é, mas temos de entender que estão no seu pleno direito de assim pensarem, tanto mais que algumas delas também reagem negativamente ao que consideram ser uma certa apropriação da “memória de Abril” por setores políticos em que não se reveem. Ora a democracia é isto mesmo: o próprio direito a lê-la como cada um entenda.

Chamei o 25 de Abril a este texto, não para o discutir, mas pela similitude que nele podemos encontrar com a atitude de muita gente face à ideia europeia. É uma evidência que, também no modo como os cidadãos reagem perante a Europa, se pode dizer que há como que uma evidente “ingratidão”, quer nas críticas, quer mesmo em alguma indiferença.

Ora a Europa comunitária representou muito para os países integrantes. Foi vital para lançar e sustentar um sentido de cooperação em paz entre Estados saídos, pouco mais de uma década antes, de uma tragédia quase sem par. Depois, alavancou o seu desenvolvimento, garantindo-lhes tempos de prosperidade e de bem-estar, sob um modelo social magnífico. Essa mesma Europa fez partilhar as suas sinergias por outros países que não haviam estado no grupo fundador, apoiando também o fim de algumas ditaduras, mais tarde dando acolhimento a países vítimas da Guerra Fria - quer a Estados de vocação neutral, quer aos que se haviam libertado da tutela de Moscovo.

O que vemos hoje? A revolta perante o fracasso do modelo? Nada disso. A Europa comunitária, mais integrada e mais aprofundada, continua a ser um espaço quase ímpar de modelo de convivência de Estados, com instituições transparentes, regras funcionais que são um “benchmark” para o mundo, um espaço atrativo para os que o olham de fora. Embora longe do crescimento exponencial de outrora, a Europa mostra uma vitalidade económica muito significativa, alimenta uma moeda única de referência universal, é um notável espaço de bem-estar e liberdade.

Tudo parece indicar que a Europa, afinal, acaba por ser uma vítima do seu próprio sucesso. O projeto foi “vendido” com um grau de expetativas que acabou, aqui ou ali, por se confrontar com uma realidade que ficou aquém do sonho. Porque combina duas legitimidades, a europeia e a nacional, assistimos a esta última se avantajar agora, crescentemente, sobre a primeira, à revelia da tendência anterior. A Europa passou a ser o “bode expiatório” das insuficiências nacionais, a fonte de todos os males de que os eleitos dos países se não querem sentir responsáveis.

Muitos já não olham a Europa como fator de esperança, mas apenas como fonte de crescentes inseguranças – com muito mito e mentiras à mistura. Tal como no caso do 25 de abril, já poucos se lembram como era antes. E daí o crescimento do euroceticismo, das derivas populistas, o êxito do Brexit. É triste para muitos, mas é a vontade de outros. E isso é a democracia.

(Publicado no Jornal de Negócios em 26.04.19)

Aleluia!

“A revolução de 1974 desmantelou a ditadura salazarista, que durante décadas manteve os portugueses em menoridade cívica”, Rui Ramos, “Observador”

sexta-feira, abril 26, 2019

quinta-feira, abril 25, 2019

45 anos

E se o "E depois do adeus", o Maia, o Carmo, o outro Marcelo, os tanques, a Grândola, as fardas, o Otelo, a Junta, o Spínola, o cravo, a Pide, o Zeca, a censura, o MFA, Caxias, o "povo unido", Peniche, o Cunhal, a tv a preto-e-branco e toda a parafernália de datas e de siglas pouco disserem aos que hoje passam "a salto" de Ryanair as fronteiras de Schengen, aos vidrados nos iPad, balanceantes dos iPod, logados nos iPhone, para quantos vão para hostels, sem saberem onde e o que foi Champigny, os bivaques da guerra colonial ou a triste sina nos paradeiros de exílio?

É que cada vez é mais difícil fazê-los ouvir falar da "frigideira" do Tarrafal, da “estátua”, das patifarias do Botas de Santa Comba, de quem foi o Manuel Tiago ou onde eram as tipografias da clandestinidade. E que sabem eles do Copcon ou da 5ª Divisão, do MDLP ou do ELP, do MES ou a FEC-ML? Por quanto tempo será possível fazê-los escutar o Furtado ou o Fialho a lerem comunicados do "posto de comando", a Luísa Bastos a gritar o "Avante Camarada", a poética neorealista com a rima prenhe de "povo", a saltitante “Gaivota", o hino marcial da Intersindical a conclamar as "massas" p'ró que der e vier? E até quando os poderemos manter atentos às memórias do 11 de março ou da Constituinte, do padre Max ou do cónego Melo, das bombas da reação (que não passaria mas afinal passou) ou do PRP?

Alguns dirão ser uma causa perdida, que a nossa compulsão comemorativa anual, de cabelos brancos e cravos vermelhos, mais não é do que a desesperada tentativa de nos agarrarmos ao tempo, como os republicanos que estiveram na Rotunda e não se calaram com essa história até ao dia em que o chanfalho do Gomes da Costa os pôs com triste dono, por quarenta anos.

E, no entanto, será que dizer “fascismo nunca mais” é uma palavra de ordem datada, nestes tempos de Trump, de Salvini, de Le Pen ou de Orbán? Alguém se atreve a dizer que lutar contra o racismo, a xenofobia, a discriminação das minorias é uma luta do passado? Será que, nestes dias de “fake news”, não tem sentido clamar por uma informação livre, pela verdade, sem censura nem distorção dos factos? Ao vermos a extrema-direita já ali na esquina, não será afinal uma boa razão para as novas gerações perceberem a importância de comemorarem uma data que continua a ser o glorioso contrário de tudo isso?

Eu, por mim, já optei. Orgulhosamente, de cravo ao peito, com uma força proporcional à irritação que isso provocará sempre noutros, direi: viva o 25 de abril, sempre!

quarta-feira, abril 24, 2019

Subscrever:

Comentários (Atom)

Colombo: o ovo ou a vontade?

Vejo por aí com frequência críticas ao facto da lei não ser imperativa - ou podendo ser interpretada como o não sendo - no tocante aos prazo...