Com o ar sereno que projectava confiança, a que a calvície precoce também ajudava, o António juntou-se à mesa do Montecarlo onde, sem arranjos prévios, nos íamos encontrando em algumas noites desses últimos meses de 1973. Forte da sua aura de resistente, que sabíamos ligado ao “Partido” ainda antes das lutas de 69 em Coimbra, com contactos cuja solidez nos não passava pela cabeça pôr em causa, lançou em tom algo displicente, seguro de antecipar a nossa ignorância: “Então, já há mais novidades de Castelo Branco?”.

Porque outra coisa não seria presumível na sua boca, habitualmente dada ao sério reportar de eventos heróicos das “massas”, logo nos cheirou a bernarda política sobre a qual, porém, a nossa troca de olhares rapidamente traiu uma amesquinhante comunhão no desconhecimento. Explorando o embaraço colectivo, o António, sem largar o tom algo sobranceiro de quem “bebe do fino”, mas já aberto a alguma generosidade informativa, lá esclareceu: “Então vocês não sabem do levantamento de rancho e da saída das tropas para a rua?”.

Ninguém sabia de nada, ninguém tinha ouvido falar de qualquer movimentação de tropas, parte substancial da mesa acordara nesse segundo para a própria existência de um regimento em Castelo Branco.

Registe-se, para a História, que era tudo mentira, que nem uma palha mexera na tropa das Beiras, que o boato surgira, como habitualmente, da magnificação de uma qualquer rixa menor, lida à luz da matriz de esperança que à época pintava qualquer buliço castrense, com que a rapaziada à roda do PCP ia alimentando a perpétua madrugada dos amanhãs que por cá tardavam em cantar.

Era assim o Portugal de então, para quantos dentre nós, na casa dos 20 e dos 30, nos entretínhamos, na cavaqueira após o jantar, a cultivar pequenas historietas com ressonância política, enquadrando-as nessa manta de retalhos informativos que individualmente coleccionávamos e que nos dava a ilusão de estarmos a acompanhar o curso das coisas, de percebermos o fio condutor do que politicamente se passava à nossa volta.

(Previno, desde já, o leitor que não encontrará, no que se vai seguir, veleidades de generalização sociológica e que assumo, sem hesitações, o carácter subjectivo da minha própria experiência pessoal e o datado simplismo da perspectiva que deixo registada. Mas arrisco poder representar, em muita dessa vivência e desse mesmo olhar, um ambiente que combinou o tempo estudantil de alguns, a diversa vida já profissional de uns quantos e o percurso jornalístico-intelectual de outros escassos eleitos que quase todos invejávamos.)

Juntos construíamos, no cultivo do debate de âmbito quase renascentista e da troca do “gossip” político-cultural, nessa Lisboa de pouco antes de Abril, um terreno de convivialidade dispersa que marcou alguma da nossa geração.

A Lisboa dos cafés, onde muitos de nós atenuávamos a solidão de quem caíra na capital um tanto desamparado, era um espaço de absorção, por vezes um tanto impressionista, de uma imensidão de sinais culturais que, ainda que sem grande critério, pressentíamos essenciais à afirmação de uma certa modernidade de pensamento, que nos dava a cómoda sensação de pertença à tribo.

As novidades francesas recolhidas (sabe-se lá como...) das mesas da Livrelco ou da cómoda solidão da Universitária, os suplementos literários dos vespertinos, os ciclos de cinema francês e as sessões de cine-clube do Chile, os cursos político-culturais e os colóquios no “novo” Centro Nacional de Cultura iam de par com debates mais pesados que atravessavam as páginas da “Vértice”, da “Seara”, do “Notícias da Amadora” ou, mesmo, do “Jornal do Fundão”. À época, “O Tempo e o Modo” estava já entregue a um radicalismo sem remissão, o róseo “Comércio do Funchal” deixara de ser novidade e até o “& etc” perdera a sua graça meio anarca.

As raras polémicas na imprensa, quase sempre envolvendo apenas figuras de sensibilidades da esquerda, acabavam por funcionar como mecanismos de substituição do debate democrático que não tínhamos e davam a cada um de nós um gozo proporcional à respectiva capacidade de partilha do código de leitura dos textos que o regime censório deixava passar, pela certeza que tinha da sua inocuidade prática em termos de proselitismo ideológico.

Marcados por uma evolução mais radical, alguns dessa geração assumiam ao tempo uma actividade política mais empenhada, de paralelo ou em substituição da militância associativa universitária. Uma vezes inserindo-se na proliferação esquerdista em crescendo (do maoísmo à LUAR, passando pelo PRP ou por aquilo que viria a ser o MES), as mais das vezes caminhando ao lado de um PCP cujos “revisionismo” e alegada passividade não esmoreciam as convicções de quem continuava a ver no “Partido” o eixo incontornável da vida política da oposição.

Alguns vindos dos áureos tempos do Vává, dos sobressaltos românticos da Suprema ou das noitadas da Alga, muitos de nós empreendêramos entretanto uma transição geográfica em moda, da Grã-fina até ao Montecarlo. Neste coabitavam já mundos muito diversos, da tertúlia neo-realista à marginalidade sexual, do vário jornalismo a um certo “bas-fond”, confinado este à área do dominó protegido pelos bilhares. O Montecarlo era um curioso espaço plural, uma espécie de permanentes “estados gerais” de uma esquerda em definição de projectos que, quando abonada, assomava ao bife nas “toalhas” e, na rotina da crise, se resumia à imperial do fim de tarde ou à bica da noite.

Esse é também o tempo da passagem frequente para “o outro lado da noite”, de que o Bolero e, mais tarde, o Jamaica vão ser exemplos fortes, aliás numa linha de colagem de mundos que várias gerações de Lisboa sempre se entretiveram a cultivar e de que o Maxime e o Ritz Club, e noutras horas o British Bar, serão pilares eternos.

A política era, porém, um cenário de referência comum, se bem que com graus muito diversos de afirmação, de sensibilidade e, em particular, de intervenção. O choque eleitoral de 1969, complementado com as ressacas tardias do Maio do ano anterior, tinha ajudado a adubar o saudável mal-estar que se sabia atravessar estudantes, sindicatos e, ao que se dizia, também militares. Se a revolução não parecia estar ao virar da esquina, o fumo do fim do regime pressentia-se já no horizonte, embora sem saídas naturais muito evidentes.

Marcelo Caetano revelava-se sem garra para recuperar, através de reforma ousada, as brechas psicológicas provocadas na opinião pública pelo cansaço da guerra colonial, pela dessintonia institucional com um mundo exterior que se infiltrava no país por todos os lados, tendo como pano de fundo a crise económica que a situação petrolífera acentuara no edifício do regime. O marcelismo, fórmula recauchutada do salazarismo por via inábil, havia-se refugiado na revisão semântica (DGS, ANP, Exame Prévio) como elemento de auto-convencimento da vontade da mudança, desmentida pelo abandono com estrondo da “ala liberal”, pela forçada inoperância da solução SEDES e pelo enveredar pela reciclagem do pessoal da “situação”. Marcelo simbolizava a modorra do empate político, entre os “ultras” que pareciam tutelar Tomás e o bando disperso de renovadores sem aparente liderança.

O “Expresso” era a face mais visível do descontentamento do pessoal mais liberal - que, há que confessá-lo, muitos de nós olhávamos à época com algum desdém, por identificarmos com um sector da classe política dominante que apenas vivia na não respeitável ânsia de tentar garantir espaço para uma qualquer via reformista que evitasse a ruptura radical. Ainda assim, o jornal era a porta mais aberta ao nosso “voyeurisme” face ao regime, que apreciávamos com algum deleite exterior, porque era muito mais criativo que o discurso ainda um tanto reviralhista do “República” e só acompanhado pela subtileza persistente do “Lisboa”.

Mas a guerra continuava a ser, para muitos dentre nós, o verdadeiro elemento de fronteira que distinguia o que era politicamente correcto (o termo tinha então um significado bem diferente do actual) de tudo quanto se colava ao regime. O estatuto dos “movimentos de libertação” impunha-se então como um dogma sem contestação, erigido mesmo num símbolo de pureza ideológica que utilizávamos para absolver as nossas próprias fraquezas. Estar desse lado, sem condições, impunha-se à esquerda de então como uma evidência, um pouco como o que sucedeu mais tarde a todos nós com a causa timorense.

É claro que nem todos tinham a mesma visão táctica. Em crescendo, os maoístas iam ocupando com eficácia o terreno das escolas, sofrendo, ciclicamente, uma repressão selectiva que potenciava novas ondas de contestação, que o regime se via em palpos de aranha para controlar. Das manifestações-relâmpago à proliferação panfletária, os grupos que se reclamavam de Pequim e Tirana iam tecendo um interessante, embora heterogéneo, movimento de destabilização académica que, como sempre, desagradava profundamente ao PCP, que perdia em terreno o que ganhava em diabolização ideológica.

Para os comunistas “oficiais”, que a polícia continuava a manter como alvo preferido, o período eleitoral de 73 consagrara, porém, o passo unitário prenunciado no Congresso de Aveiro, ao terem conseguido um entendimento com a corrente socialista, o que atenuou os dissídios fratricidas de 69. A isso se cumulava o seu crescente ascendente junto de uma parte do movimento católico, cada vez mais radicalizado desde os acontecimentos da Capela do Rato, parte chegando mesmo a ligar-se a uma deriva bombista, que o próprio PCP se vira forçado a acompanhar por via da ARA.

Algumas faixas do movimento católico democrático mantinham-se, contudo, à distância destas tentações e fixavam o pessoal político que caminhava na órbita declaratória da SEDES, que o 25 de Abril viria a espalhar pelo PS e pelo PPD.

Num registo menos dado a movimentações de massas, os socialistas haviam finalmente concretizado em Bad Münstereifel a sua estruturação em partido, sob um programa político algo avançado para a sua base social tradicional. Esta continuava a não ultrapassar as profissões liberais de província e um conjunto de quadros urbanos da pequena e média burguesia, que em Lisboa se sabia agrupados num sector da “Seara”, em cooperativas e em alguns ritos persistentes, para além de cada vez mais dominantes na linha do “República”. Ideologicamente, continuavam federados pela imagem exilada de Mário Soares, recém-prestigiado pela publicação de um “Portugal baillonné” que nos chegara pelas cumplicidades na “Barata”, na “Moraes” ou na “Opinião”.

Neste quadro, onde seguramente falta muita gente, começavam finalmente a aparecer os militares. De início eram apenas uns rumores de descontentamento de carreiras, através de uns textos que relevavam mais do corporativismo que da revolta com possíveis consequências. Sabia-se de Spínola e da sua corte de apaniguados da Guiné, mas temia-se que a distância que o separava de Kaúlza fosse sempre mais curta do que a que ia até à Esquerda. Entre as operações “Mar Verde” e “Nó Górdio” não se via uma diferença que justificasse um mínimo de crédito. Longe pareciam os tempos dos militares políticos da Sé ou de Beja, e só os mais informados conheciam Melo Antunes, embora duvidassem que tivesse condições para levar à prática o seu rigor.

Reconheça-se que a experiência de convivência militar de muitos de nós, muito em especial desde os penosos tempos de Mafra, não aconselhava ao alimentar da esperança numa regeneração das Forças Armadas, que o passado ensinara penderem facilmente para o partido da ordem, temerosas com os descontrolos da rua. Acresce que, com escassas excepções, originadas pela abertura social do recrutamento, os militares de carreira que íamos frequentando, se bem que sensíveis a um certo desinquietar ideológico esquerdizante, nos pareciam ainda muito presos a reflexos de casta. Daí as reticências, e até alguma distância, com que víamos as suas movimentações e as raras virtualidades que lhes atribuíamos.

Felizmente, a realidade tem muito mais imaginação que os homens. Nesses idos de 73 e inícios de 74, a força da movimentação democrática na tropa acabou por nos surpreender a todos, pela inesperada conversão de reivindicações corporativas, de raiz algo discriminatória face aos milicianos, numa consciência de poder potencial que levou à definição de um inesperado programa de democratização, com o fim da guerra como cenário, embora então apenas implícito.

A certa altura, aqueles que, como eu, serviam de militares a prazo, foram obrigados pela força das coisas a ter de levar a sério a “rapaziada do quadro” e a tentar integrar a nova onda política que se começava a formar, quanto mais não fosse para ensaiar participar nalgum controlo do sentido do seu rebentamento.

As informações que nos iam chegando começaram a prenunciar coisa séria e forçaram-nos mesmo a gizar um entendimento exterior, por sobre as nossas próprias divisões políticas. Recordo duas tumultuosas reuniões de milicianos - uma delas em Campolide, outra perto da Almirante Reis - onde, num granel organizativo e informativo que roçava a irresponsabilidade em termos de segurança, verificámos o muito que estava a mexer no “quadro permanente” e que as coisas tinham já uma dimensão que seria suicídio não procurar explorar.

Verdade seja que, para muitos, não era claro se a ruptura pressentida iria, de facto, desembocar numa linha afirmadamente democrática (e muito socializante, como alguns então pretendíamos) ou se, ao invés, não estaríamos a dar vento e a ser inocentes úteis para uma qualquer “quartelada” da qual nos acabasse por sair um Kaúlza ou figura de idêntico jaez. Mas a parada valia o risco.

Seguem-se a edição do “Portugal e o Futuro”, a cena da “brigada do reumático” e as demissões de Spínola e Costa Gomes. Não havia ilusões de que o Portugal que emanava do livro de Spínola era uma espécie de gaullismo requentado, sem óbvio futuro mas com a simpática virtualidade de dividir as hostes e trazer para o campo contra o regime sectores a que a Esquerda tradicional não chegaria nunca. A aventura das Caldas não nos sossegou quanto ao que resultaria de um golpe militar, mas deixou-nos mais optimistas face ao estado de alma dos que discretamente se mobilizaram então para o apoiar.

Nas noites inquietas que se seguiram, cruzámos boatos e revimos sinais, para tentar perceber em que sentido o que estava prestes a acontecer encaminharia o futuro de todos. Ninguém tinha uma percepção total das coisas, mas a progressiva junção de dados começava a tornar o “puzzle” mais coerente e com perspectivas de resolução.

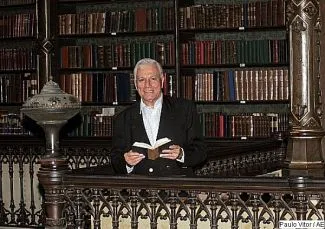

Estou a ver o sorriso nervoso e o tom de gravidade histórica com que o António Reis nos disse, na biblioteca do quartel da EPAM, ao fim da manhã de 24 de Abril : “É hoje à noite!”. Quando saiu, os três ou quatro que partilharam o segredo entraram num minuto estranho de silêncio, na consciência do peso insuportável da informação recebida. Todos sentimos que o dia seguinte - a que ninguém se lembrou então de chamar “25 de Abril” - seria o princípio de uma história diferente para todos nós, acontecesse o que acontecesse.

O resto é conhecido. Não me consta que o outro António, de que lhes falei no início do texto - e que por aí anda -, haja aparecido nessa noite no Montecarlo a anunciar o arranque do Maia da parada de Santarém ou os golpes de mão à RTP e ao Rádio Clube, para daí a pouco. E ninguém lhe terá dito que, a essa mesma hora, Castelo Branco estava - agora sim!- a sair para a rua, rumo à vitória por que lutara.

O Montecarlo é hoje uma loja espanhola, mas os espaços de liberdade que se abriram nessa noite valem bem todos os cafés do mundo que perdemos.

(Recupero aqui um texto que publiquei, há 15 anos, na revista "Camões". Não lhe mudaria uma vírgula)