quarta-feira, setembro 22, 2021

“A Arte da Guerra”

“A Arte da Guerra”

Hoje, às 19 horas, em “A Arte da Guerra”, nas plataformas do “Jornal Económico”, falo com o jornalista António Freitas de Sousa sobre o novo acordo estratégico entre os EUA, o Reino Unido e a Austrália, as eleições legislativas na Rússia e a aparente tendência para o regresso ao poder da social-democracia em países nórdicos.

terça-feira, setembro 21, 2021

O que dou

Notícias da terra

Uma pega de uma gralha

segunda-feira, setembro 20, 2021

A utilidade marginal das imagens

Em 2017, fiz ver por escrito à CMTV que era uma desnecessária e preguiçosa atitude, sempre que aquele canal fazia uma peça sobre reformas ou pessoas idosas, apresentar umas imagens captadas no Jardim da Estrela, em que surgia Rui Mário Gonçalves à conversa com José-Augusto França. Creio não ter tido o menor êxito.

domingo, setembro 19, 2021

A conterrânea de Steinbroken

sábado, setembro 18, 2021

José-Augusto França

Há coincidências do diabo! Há dois dias, depois do jantar, saído do Grémio Literário, depois de charlar com um amigo para umas dezenas de pessoas, sobre o diplomata que Eça de Queirós também foi, veio-me à memória, de repente, José-Augusto França. Que seria feito dele? Sabia que estava doente, há já bastante tempo, algures em França, onde vivia.

“Observare”

Sobre o imenso perigo das dicas

Há dias, alguém me dizia isto, num jantar no "Raposo", perto do Jardim Constantino, um pouso culinário a que, por tempos, me esqueço de ir e que vivamente recomendo.

Lembrei-me hoje deste recado na "Imperial de Campo de Ourique", também conhecida pela "Tasca do João", um lugar onde, sempre que posso, aos almoços de sábado, vou comer o "bacalhau à minhota" da dona Adelaide.

Pedi uma mesa à porta, com o fresco da rua, e por ali estive, de babete no peito, para evitar pingos de azeite sobre a camisa.

Um destes dias, irei contar por aqui as histórias de vida do João, um homem de Ponte da Barca que, há muito, fez de Campo de Ourique o seu mundo. Que ali foi feliz (vai ser avô, de novo, em breve), cuidando da felicidade gustativa dos outros.

Deixo-os, por ora, com a fotografia do petisco de hoje e de sempre.

Das Ordens

O Presidente da República e Grão-Mestre das Ordens Honoríficas Portuguesas conferiu posse, em cerimónia realizada no Palácio de Belém, aos vogais dos três Conselhos das Ordens, nomeadamente Conselho das Antigas Ordens Militares, Conselho das Ordens Nacionais e Conselho das Ordens de Mérito Civil.

sexta-feira, setembro 17, 2021

Acabou-se o papel

As lições de Cabul

O que se passou em Cabul, com a atabalhoada saída dos americanos e o colapso, praticamente sem resistência, de uma administração local apoiada por umas forças armadas que se presumia já capazes de suster uma guerrilha, maculou seriamente a imagem dos EUA no mundo.

“A Arte da Guerra”

Pode ver aqui: https://fb.watch/84fivWNeTe/

Não foi assim

Em 31 de agosto último, uma cerimónia serena, congratulatória, teve lugar no aeroporto Hamid Karzai. As últimas tropas americanas abandonavam o Afeganistão.

quinta-feira, setembro 16, 2021

Religião

A síndroma de Corvelo

Foi há umas horas. Tinha acabado de jantar no restaurante da Casa Fernando Pessoa, convidado por um grupo de antigos Auditores de Defesa Nacional, que pretenderam ouvir-me e conversar sobre os equilíbrios geopolíticos contemporâneos. Foi uma agradável ocasião, com gente sabedora e interessada.

Saí pela noite de Campo de Ourique e decidi ir apanhar um táxi no Jardim da Parada. Podia ter regressado a casa a pé, a distância não era muita, mas ainda conservava uma memória, menos confortável, do que, há 48 horas, se tinha passado comigo no Porto. “Lessons learned”, como também se diz em linguagem militar.

Passei junto à esquina da Livraria Ler, olhei lá para dentro e reparei na mesa com livros. Lá estavam quatro exemplares, bem à vista, do meu livro “A Cidade Imaginária”, que a Biblioteca Municipal de Vila Real há dias publicou. Senti, no instante, uma espécie de “déjà vu”, mas não percebi bem o que era.

Fui caminhando para o táxi e, logo que entrado nele, saiu-me um sorriso que, creio, o motorista, no banco da frente, não terá notado. Eu estava a rir para mim mesmo, quase a rir-me de mim mesmo. De quê? De repente, lembrei-me do “flash” na minha paragem em frente à montra da Ler: era o Artur Corvelo!

Quem é o Artur Corvelo? É a figura central do romance “A Capital”, de Eça de Queiroz, em que há uma cena em que ele vai a uma livraria onde tinha colocado o seu livro de poemas “Esmaltes e Jóias”, folheia um exemplar, decide comprá-lo e pergunta, “com ar distraído”: “Tem-se vendido muito disto?”, para ouvir o empregado, indiferente, a responder: “É o primeiro”.

O Eça sempre surge nas esquinas da minha memória e da minha vida. Neste caso, justificadamente: esta quinta-feira, 16, antes de um jantar no Grémio Literário, eu e o meu colega Luís Filipe Castro Mendes vamos falar do nosso também antigo colega José Maria Eça de Queiroz, um homem grande na memória daquela casa. Ele tratará do diplomata que Eça de Queiroz foi, eu direi alguma coisa sobre o modo como escritor observa, na sua obra, os diplomatas e a diplomacia.

O Grémio fica situado numa rua paralela à da Livraria Férin. Depois do jantar, pode bem ser que passe por lá, para olhar a montra. Mas não, o meu livro não foi posto ali à venda. Nem sequer irei encontrar lá o “Esmaltes e Jóias”, uma obra bem conhecida mas que, curiosamente, nunca foi publicada.

Que mundo! Isto já não é o que era, essa é que é Eça!

quarta-feira, setembro 15, 2021

A descentralização e a demagogia

terça-feira, setembro 14, 2021

Pela noite do Porto

segunda-feira, setembro 13, 2021

Protocolo

Parece fácil, mas não é. Quase quatro décadas de vida diplomática ensinaram-me a “ler” melhor estas coisas. Montar, coordenar e dirigir, durante vários dias, a cerimónia das exéquias de uma figura de Estado é um trabalho que exige extrema sensibilidade, rigor e muito bom senso. Se alguma coisa tivesse falhado, se houvesse algum incidente ou um percalço inesperado, teria sido um “aqui d’el-rei”. Como tudo se passou exemplarmente, não é “notícia”.

Silêncio!

domingo, setembro 12, 2021

Meia dúzia de histórias com Jorge Sampaio - a livraria

2001. “Diferente, diferente, é uma livraria que conheço no Upper West Side! É próxima da universidade de Columbia e um bocado “esquerdalha” “, disse eu a Sampaio. Falava-se, naquele dia, da possibilidade de dar um “salto” a uma boa livraria.

Meia dúzia de histórias com Jorge Sampaio - o botão

1998 ou 1999. As cerimónias de entrega de credenciais dos embaixadores estrangeiros passam-se no palácio de Belém, numa grande sala adjacente ao gabinete oficial do presidente da República (digo "oficial" porque, na realidade, o presidente não trabalha nesse gabinete). Durante o ato protocolar, o chefe do Estado tem a seu lado, mas um pouco mais recuado, o ministro dos Negócios Estrangeiros (ou, na frequente impossibilidade deste, um qualquer secretário de Estado, ou mesmo o secretário-geral, do MNE). Quem, em qualquer governo, passou por essa função na cerimónia sabe que deve colocar-se "sobre uma rosa" que existe no desenho da carpete.

Meia dúzia de histórias com Jorge Sampaio - Budapeste

Meia dúzia de histórias com Jorge Sampaio - no Procópio

Não consigo precisar a conjugação de circunstâncias que proporcionaram a cena. Nem sequer o ano, que deve ter sido 1996 ou 1997.

Meia dúzia de histórias com Jorge Sampaio - Gdansk

1998. Uma das várias viagens internacionais que, em representação do governo, acompanhei Jorge Sampaio foi à Polónia. Era uma visita de Estado, com uma deslocação ao campo de extermínio de Auschwitz. Tinha estado anos antes nesse local que a História tornou trágico, mas Sampaio não o conhecia e, sabendo-se a sua propensão para a emoção, pode imaginar-se o seu estado na ocasião.

Meia dúzia de histórias com Jorge Sampaio - a reunião

“Esteve aí o senhor presidente, à sua procura, logo de manhã!”, disse-me. O “presidente”? O presidente da República era Mário Soares e não era minimamente plausível que ele viesse a minha casa. “Qual presidente?”, inquiri, surpreendido. “O presidente da Câmara, o Dr. Jorge Sampaio”.

Fez-se-me logo luz! Eu tinha combinado com Jorge Sampaio que ele viesse a minha casa à “nove e meia”. Só que não disse “da noite”, no pressuposto que ele estaria ciente de que as manhãs dos sábados eram sagradas para o meu sono. Sampaio entendeu que era “da manhã” e, britânico nos costumes, lá tinha estado a essa hora, pontualmente. Eu não tinha ouvido o toque da campainha. Telefonei-lhe, de imediato, rimo-nos do equívoco e, pelas “vinte e uma e trinta” desse mesmo dia, ali regressou ele, de novo.

Para quê? Para a primeira de várias reuniões que o já candidato à presidência da República queria ter sobre temas de política externa, para as quais tinha pedido que fosse mobilizado um grupo de diplomatas da sua confiança pessoal. Ali estavam Luís Castro Mendes, José Filipe Morais Cabral, José Freitas Ferraz e eu. A nós, se juntava Carlos Gaspar, professor universitário, que já tinha sido assessor de Mário Soares.

Sampaio tinha-nos dito que, para essas reuniões, não queria papéis, só ideias. O objetivo era poder ter connosco um “brainstorming” regular sobre as grandes questões internacionais, cruzando perspetivas, alvitrando cenários de possível evolução.

Ficou sempre muito claro que Jorge Sampaio estava bem atento ao mundo, que a nossa contribuição apenas podia servir para algum refrescamento de ideias, em particular sobre alguns dossiês mais específicos e técnicos. Não tenho presente quantas destas reuniões tiveram lugar, mas guardo-as numa muito boa memória.

sábado, setembro 11, 2021

A História está sem pressa

sexta-feira, setembro 10, 2021

Jorge Sampaio

quinta-feira, setembro 09, 2021

Sousa Tavares

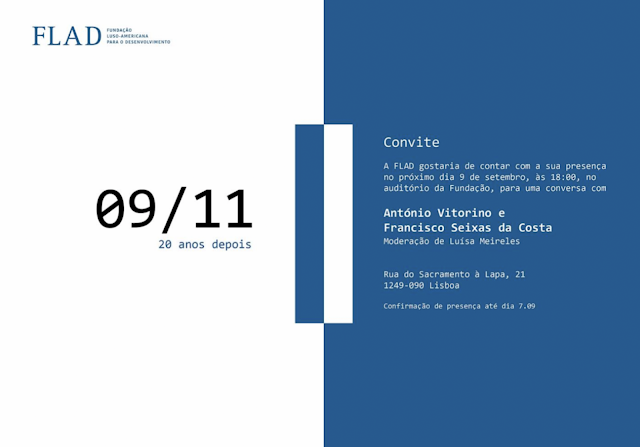

FLAD

quarta-feira, setembro 08, 2021

“A Arte da Guerra”

‘A Arte da Guerra”

Nos meios audiovisuais do “Jornal Económico”, em “A Arte da Guerra”, falo esta semana com António Freitas de Sousa sobre os “leaks“ relativos aos “paraísos fiscais” que estão a agitar a sociedade política internacional, sobre as dificuldades algo inesperadas que Joe Biden está a encontrar no seio do Partido Democrático, sobre as tímidas aberturas democráticas no Qatar e a situação nos restantes Estados do Golfo Arábico, bem como a questão das provocações militares de Beijing ao regime de Taiwan, com análise ao peculiar estatuto internacional deste território.

Pode ver o programa aqui.

Adriano

Lembro-me muito bem da primeira aula a que assisti, tendo Adriano Moreira como professor. Foi em outubro de 1968, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina (ISCSPU), de que Adriano Moreira era diretor. Caramba, foi já há 53 anos! E Adriano Moreira fez agora 99 anos.